ミステリ作家は死ぬ日まで、黄色い部屋の夢を見るか?~阿津川辰海・読書日記~

- 「いったい、いつ読んでいるんだ!?」各社の担当編集者が不思議がるほど、 ミステリ作家・阿津川辰海は書きながら読み、繙きながら執筆している。 耽読、快読、濫読、痛読、熱読、爆読……とにかく、ありとあらゆる「読」を日々探究し続けているのだ。 本連載は、阿津川が読んだ小説その他について、「読書日記」と称して好き勝手語ってもらおうというコーナーである(月2回更新予定)。 ここで取り上げる本は、いわば阿津川辰海という作家を構成する「成分表」にもなっているはず。 ただし偏愛カロリーは少々高めですので、お気をつけください。(※本文中は敬称略) 著者

- 阿津川辰海(あつかわ・たつみ)2017年、本格ミステリ新人発掘プロジェクト「カッパ・ツー」第1期に選ばれた『名探偵は嘘をつかない』でデビュー。作品に『録音された誘拐』『阿津川辰海・読書日記 かくしてミステリー作家は語る〈新鋭奮闘編〉』『入れ子細工の夜』『星詠師の記憶』『透明人間は密室に潜む』『紅蓮館の殺人』『蒼海館の殺人』がある。

目次

第103回~最新

2025.07.11 第108回子どもの頃の興奮を鮮やかに ~6月に読んだ新作編~

2025.06.27 第107回ルブランにフランス・ミステリーの源流を見る ~トラウマ、遂に乗り越える~

2025.06.13 第106回敵が強い冒険小説は、面白い ~新・競馬シリーズ、始動!~

2025.05.30 第105回トリッキーでアクロバティックな思弁×本格推理小説 ~凄みに満ちたシリーズ第八作~

2025.05.16 第104回ロンドン、二つの「探偵」譚 ~少年と犬の冒険に胸躍る~

2025.04.25 第103回キュートでキッチュ、そして、苦い ~「コージー・ミステリー礼賛」~

第97回~第102回

2025.04.11 第102回ロス・マクドナルドと若竹七海 ~葉村晶の新作を読める喜び~

2025.03.28 第101回探偵という「機械」 ~松城明、絶好調!~

2025.03.14 第100回100回なので「私的100選」やろうぜ! ~石川県立図書館講演会レポート~

2025.02.28 第99回なりかわり、という欲望 ~ダフネ・デュ・モーリアが強すぎる~

2025.02.14 第98回初めて月跨ぎの読書日記 ~チャンドラー、再履修(2)~

2025.01.31 第97回その偉業に襟を正して ~チャンドラー、再履修~

第91回~第96回

2025.01.17 第96回いつだって胸を熱くさせる青春小説 ~ザ・ゾンビーズ13年ぶりの帰還~

2024.12.27 第95回脅威の邦訳第二作 ~ジャニス・ハレット、またしても~

2024.12.13 第94回ネオ・ハードボイルドが辿った道 ~メタフィクション的自伝のすすめ~

2024.11.22 第93回評論を読もう! ~色々と振り幅がすごい回~

2024.11.08 第92回モダンホラー巨編、遂に来たる! ~あるいは旧刊再読日記~

2024.10.25 第91回秋の翻訳ミステリー特集(後編) ~超犯人、最後の打ち上げ花火~

第85回~第90回

2024.10.11 第90回の翻訳ミステリー特集(前編) ~表からも裏からも読める、推理の冒険~

2024.09.27 第89回不可能犯罪とは、演出力である ~〈ワシントン・ポー〉、最高傑作!~

2024.09.13 第88回論理とは、たたずまいである ~有栖川有栖の推理に魅せられる~

2024.08.23 第87回〈ネロ・ウルフ〉シリーズ(不)完全攻略(2) ~中期・後期の達成~

2024.08.09 第86回〈ネロ・ウルフ〉シリーズ(不)完全攻略(1) ~パターンを知ろう・前期のスタイル~

2024.07.26 第85回「探偵」の意志 ~坂口安吾と松本清張~

第79回~第84回

2024.07.12 第84回台湾発、私立探偵小説の精華 ~あるいは私的なイベントレポート~

2024.06.28 第83回まるで憑りつかれたように ~小市民シリーズ長編完結、の話題のはずが~

2024.06.14 第82回「トゥルー・クライム(実録犯罪)」ものの隆盛 ~話題は蛇行しながら~

2024.05.24 第81回S・A・コスビーにまたも注目 ~今回は捜査小説の王道か~

2024.05.10 第80回『両京十五日』は、今年最高の冒険小説だ! ~中国冒険小説の面白さを満載して~

2024.04.26 第79回ぼくの盛岡・仙台・神戸紀行 ~作家ゆかりの地を訪ねる~

第73回~第78回

2024.04.12 第78回犯罪小説への愛、物語への愛 ~スティーヴン・キングの最高到達点~

2024.03.22 第77回ぼくの山形紀行 ~もはやただの旅行記録~

2024.03.08 第76回作家たちの忘れ物 ~芦辺拓、新たなる偉業~

2024.02.23 第75回この罪だけは見逃せない ~ルー・バーニーの小説世界~

2024.02.09 第74回歩き、踏みしめる確かな道 ~私の愛する土屋隆夫~

2024.01.26 第73回評論を読もう! ~後半戦・海外ミステリー叢書の海に溺れる~

第67回~第72回

2024.01.12 第72回評論を読もう! ~前半戦・本格ミステリーの最前線~

2023.12.22 第71回ぼくの福岡清張紀行 ~松本清張記念館に行ってきました~

2023.12.08 第70回御無礼、32000字です ~『地雷グリコ』発売記念、ギャンブルミステリー試論~

2023.11.24 第69回これがほんとの「読書日記」 ~10月に読んだ本を時系列順にざっくり紹介~

2023.11.10 第68回書きたい人にも、読みたい人にも ~都筑流小説メソッド、再受講~

2023.10.27 第67回疲れた時に沁みるもの ~「日本ハードボイルド全集」総括とクロフツの話(なぜ?)~

第61回~第66回

2023.10.13 第66回17年ぶり、その威容 ~〈百鬼夜行〉シリーズ長編再読記録~

2023.09.22 第65回私の「神」が、私の「神」に挑む物語群 ~〈柄刀版・国名〉シリーズ、これにて終幕~

2023.09.08 第64回全員信用ならないなあ…… ~作家小説大豊作~

2023.08.25 第63回翻訳ミステリー特集・2023年版 後半戦 ~シビれるような「名探偵」~

2023.08.11 第62回翻訳ミステリー特集・2023年版 前半戦 ~ブッキッシュ・オン・ブッキッシュ~

2023.07.28 第61回映画と小説のあいだ ~後編(国内編)~

第55回~第60回

2023.07.14 第60回映画と小説のあいだ ~前編(海外編)~

2023.06.23 第59回多崎礼の話をしよう ~私を作った作家たち・2~

2023.06.09 第58回私たちを救うカナリアの声 ~私を作った作家たち・1~

2023.05.26 第57回古典の効用 ~今を忘れ、今を想う~

2023.05.12 第56回「老い」を考え、「謎」に痺れる ~「探偵役」の使いどころ~

2023.04.28 第55回 特別編10極私的「時代・歴史小説が読みたい」 ~〈修道女フィデルマ〉シリーズ全作レビューもあるよ!~

第49回~第54回

2023.04.14 第54回解かれぬ事件に潜むもの ~〈コールドケース四部作〉、堂々完結!~

2023.03.24 第53回新ミステリーの「女王」、新たなる羽ばたき ~マシュー・ヴェンの冒険、のっけから最高潮~

2023.03.10 第52回大いなる山に捧ぐ情熱 ~山岳ミステリー小特集~

2023.02.24 第51回新刊詰め合わせ ~それと、誰得すぎる2022年雑誌短編傑作選~

2023.02.10 第50回現代英国の新たなる「女王」! ~アン・クリーヴス全作レビュー(仮)~

2022.12.23 第49回クリスマスには仁木悦子を! ~江戸川乱歩賞受賞の傑作、三回目の再読~

第43回~第48回

2022.12.09 第48回極・私的『SFが読みたい……』2022年版 ~韓国SFから古典まで~

2022.11.25 第47回驚愕と奇想のミステリー集成! ~9月・10月新刊つめあわせ~

2022.11.11 第46回これまでのアメリカ、これからのアメリカ ~心に染み入るロード・ムービー~

2022.10.28 第45回現代英国本格の新たなる旗手、さらなる覚醒! ~イギリスの「ディーヴァー」~

2022.10.14 第44回 特別編9ジェフリー・ディーヴァー試論 ~その「どんでん返し」の正体、あるいは偽手掛かりと名探偵への現代米国アプローチ~

2022.09.23 第43回 特別編8-2翻訳ミステリー頂上決戦・2022年版! 後半戦 ~壮大なる物語の迷宮の先に、辿り着いた景色とは?~

第37回~第42回

2022.09.09 第42回 特別編8-1翻訳ミステリー頂上決戦・2022年版! 前半戦 ~無法者の少女と懐かしきアメリカ、そして謎解き~

2022.08.26 第41回 特別編7-2まだまだ阿津川辰海は語る ~新刊乱読編~

2022.08.12 第40回 特別編7-1まだまだ阿津川辰海は語る ~旧刊再読編~

2022.05.27 第39回全ページ興奮の本格×冒険小説、待望の最新刊 ~進化するアンデシュ・ルースルンド~

2022.05.13 第38回春の新刊まつり ~絞り切れなかったので、「かわら版」的短評集~

2022.04.22 第37回その足跡に思いを馳せて ~ミステリーファン必携の一冊~

第31回~第36回

2022.04.08 第36回心に残る犯人 〜未解決事件四部作、いよいよ好調!〜

2022.03.25 第35回悪魔的なほど面白い、盛りだくさんの超本格ミステリー! ~我が生き別れの、イギリスのお兄ちゃん……(嘘)~

2022.03.11 第34回引き裂かれたアイデンティティー ~歴史ミステリーの雄、快調のクリーンヒット~

2022.02.25 第33回児童ミステリーが読みたい! ~あるいは、私を育てた作家たちのこと~

2022.02.11 第32回かくして阿津川は一人で語る ~あるいは我々を魅了する『黒後家』 の謎~

2022.01.28 第31回たった一人で、不可能の極致に挑む男 ~しかし、ユーモアだけは忘れない~

第25回~第30回

2022.01.14 第30回佐々木譲は立ち止まらない ~歴史改変SF×警察小説、無敵の再出発~

2021.12.24 第29回法月綸太郎は我が聖典 ~“疾風”“怒涛”のミステリー塾、待望の新作!~

2021.12.10 第28回超個人版「SFが読みたい……」 ~ファースト・コンタクトSFっていいよね……~

2021.11.25 第27回ワシントン・ポー、更なる冒険へ ~イギリス・ミステリーの新星、絶好調の第二作!

2021.11.12 第26回伊坂幸太郎は心の特効薬 ~唯一無二の寓話世界、新たなる傑作~

2021.10.22 第25回世界に毒を撒き散らして ~〈ドーキー・アーカイヴ〉、またしても快作~

第19回〜第24回

2021.10.08 第24回お天道様が許しても、この名探偵が許さない ~コルター・ショウ、カルト教団に挑む~

2021.09.24 第23回海外本格ミステリー頂上決戦 ~ヨルガオvs.木曜、そして……~

2021.09.10 第22回“日本の黒い霧”の中へ、中へ、中へ ~文体の魔術師、その新たなる達成~

2021.08.26 第21回世界水準の警察小説、新たなる傑作 ~時代と切り結ぶ仕事人、月村了衛~

2021.08.13 第20回 特別編6七月刊行のミステリー多すぎ(遺言)~選べないから全部やっちゃえスペシャル~

2021.07.23 第19回 特別編5ヘニング・マンケル「ヴァランダー・シリーズ」完全攻略

第13回〜第18回

2021.07.09 第18回皆川博子『インタヴュー・ウィズ・ザ・プリズナー』

2021.06.25 第17回ユーディト・W・タシュラー『誕生日パーティー』

2021.06.11 第16回 特別編4D・M・ディヴァイン邦訳作品全レビュー

2021.05.28 第15回ベア・ウースマ『北極探検隊の謎を追って:人類で初めて気球で北極点を目指した探検隊はなぜ生還できなかったのか』

2021.05.14 第14回 特別編3ディック・フランシス「不完全」攻略

2021.04.23 第13回ヨルン・リーエル・ホルスト『警部ヴィスティング 鍵穴』

第7回〜第12回

2021.04.09 第12回恩田 陸『灰の劇場』

2021.03.26 第11回佐藤究『テスカトリポカ』

2021.03.12 第10回高橋泰邦『偽りの晴れ間』

2021.02.26 第9回ロバート・クレイス『危険な男』

2021.02.12 第8回 特別編2 ~SF世界の本格ミステリ~ ランドル・ギャレット『魔術師を探せ! 〔新訳版〕』

2021.01.22 第7回ジョー・ネスボ『ファントム 亡霊の罠』

第1回〜第6回

2021.01.08 第6回清水義範『国語入試問題必勝法 新装版』

2020.12.25 第5回 特別編~クリスマスにはミステリを!~ マイ・シューヴァル&ペール・ヴァールー『刑事マルティン・ベック 笑う警官』

2020.12.11 第4回ケイト・マスカレナス『時間旅行者のキャンディボックス』

2020.11.27 第3回エイドリアン・マッキンティ『ガン・ストリート・ガール』

2020.11.13 第2回ジェフリー・ディーヴァー『ネヴァー・ゲーム』

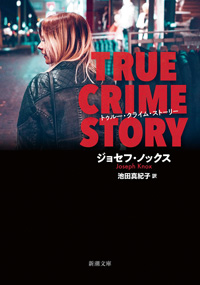

2020.10.23 第1回ジョセフ・ノックス『笑う死体』

※画面下の番号リンクから目次の回に切り替えることが出来ます

第108回2025.07.11 子どもの頃の興奮を鮮やかに ~6月に読んだ新作編~

はやみねかおる

『リセットルーム』

(朝日新聞出版)〇雑誌の話題から

「小説新潮7月号」に掲載の青崎有吾「酒戦」は山本周五郎賞の歴代受賞者競作企画で書かれた一編。それぞれのタイプの酒豪たちが一堂に会して行われた「ささやかな、酒宴」を描く短編で、独自の哲学を持つ傑物たちが集まって争う構図と、酒を飲むだけの対決という馬鹿馬鹿しい主題をカッコいい文体で紡ぎあげる筆力に、どうしようもなく作者らしさを感じる作品でした。様々な銘柄の酒の名前が、日常的なものから高級品まで、区別なく並べられる箇所にまさに酩酊。素晴らしい逸品でした。

同号からは奥田英朗「府中某重大事件」の連載がスタート。「新連載記念対談」(!)として、奥田と川本三郎の対談が掲載されています。中学生の頃に読んだ『オリンピックの身代金』は、私にとってミステリーの原体験の一つといっていいような作品だったので、奥田英朗×昭和史にめっぽう弱く(だから『罪の轍』も大好きです)、連載第一回だけでもう続きが待ち遠しくなってしまいました。だって三億円事件ですよ、三億円事件。ワクワクが止まらない。

「オール讀物7・8月号」の特集は「怪奇と警察」。方丈貴恵「メゾン・イニシェの怪」は新シリーズ開幕の一編。オカルト警視vs.科学捜査官という構図を主軸に据えたトリッキーなプロットは、まるで「怪奇と警察」というコンセプトに合わせて生まれたかのようです。二転三転する事件の真相がクリーンヒット。個人的に嬉しかったのは、長岡弘樹「舌先の向こう側」。今年新刊が出たばかりの『交番相談員・百目鬼巴』のシリーズの続きです。同書は変わったシチュエーションの警察小説短編が多く、非常に楽しく読んだので、続いてくれるのが嬉しいという感じ。今回の短編でも、序盤で小学生が、自分の持っている五百円玉が偽造硬貨なのではないかと言い出し、硬貨の真贋の見極め方について講義が始まるという一風変わったシチュエーションから始まって、思わずニヤリとしました。

特に心に残ったのは塩田武士×竹田聖(週刊文春編集長)による対談「「週刊文春」編集長、すべての疑問に答える」。昭和の週刊誌と現代のSNSを対比させ、二つの時代の「死」を描くことによって情報発信による暴力のありようを描き切った『踊りつかれて』の作者が、週刊文春の編集長とあけすけに対話するという内容で、作品そのものの内容と響き合って、かなり読み応えがあります。同書を読んだ人は必読の対談だと思いました。「週刊新潮」も、「オール讀物」も、今回は副読本レベルで大事な対談あるから全然手放せないんだけど、どうすればいいのか(どうしようもない)。

「小説トリッパー2025夏」は創刊30周年記念号。「30人による30の小説」という特集が壮観です。30人のメンツがまずすごいのはもちろん、全員が「30」を何かしらの形で作品に絡めるという縛りが面白く効いています。光文社でカッパ・ノベルス創刊50周年記念作品として刊行されたアンソロジー『Anniversary 50』を思い出しました。あれも全部に50が絡めてありましたが、特に綾辻行人「深泥丘奇談―切断」の発想がぶっ飛んでいて爆笑しました。

閑話休題。30の小説、どれも楽しんだのですが、大トリを飾った米澤穂信「世界を変えた三十人とラストプリンスタンディング」のすごさに感服し、膝から崩れ落ちてしまいました。ある中学校で開学三十周年を記念して、クラスごとに「世界を変えた三十人」を挙げて掲示することになった――という設定で、クラスメイト達が一人一人名前を挙げていくという、それだけの、本当にそれだけの短編が、青春小説として凄まじいまでの鈍色の輝きを放っているのです。決して明るくはない。一人一人が考える「世界を変えた人」についての告白だけでなく、回想形式で綴られるがゆえにそのクラスメイトの進路まで書くことが出来てしまって、この短編一本の中に30の告白と30人の時間が凝縮されている。それがすごい。そしてそれだけで終わらない。そこがすごすぎる。企画短編でこんなの出されたらたまらないですよ。もうね、とにかくこれは読むべきです。読んでおいて。

〇6月に読んだ本、新刊編

今月も大特集というよりは、6月に読んだ色々な本を短評で紹介していく形になります。今回は新作編をお送りして、次の更新で再読した本について書く予定です。

〇白金透『あなた様の魔術はすでに解けております ――裁定魔術師レポフスキー卿とその侍女の事件簿――』(電撃文庫)

〇君野新汰『魔女裁判の弁護人』(宝島社文庫)

〇水見はがね『朝からブルマンの男』、小倉千明『嘘つきたちへ』(いずれも東京創元社)

〇楠谷佑『無気力探偵 面倒な事件、お断り』『無気力探偵2 赤い紐連続殺人事件』(いずれもマイナビ出版)

〇〈漫画〉原作・北村薫/漫画・三浦靖冬『ベッキーさんと私』1巻(小学館)

〇〈漫画〉福地翼『パラショッパーズ』1巻(小学館)

〇はやみねかおる『怪盗クイーン 陽炎村クロニクル』(青い鳥文庫)、同『リセットルーム』(朝日新聞出版)

白金透『あなた様の魔術はすでに解けております ――裁定魔術師レポフスキー卿とその侍女の事件簿――』(電撃文庫)は、魔術世界で倒叙ミステリーを繰り広げる連作短編集。SF/ファンタジーと倒叙は相性がいいと思っていて、それは倒叙形式にすることで「今回の話に関係のある魔術」を読者との間で限定しやすいからです。特に今回のように世界観レベルで魔術がある場合には、短編Aで使った魔法が短編Bに関係ないことをどこかで保証しないとフェアネスは担保されません。とはいえ、それだけで珍しい、と言いたいわけではありません。今回推したいのは、「犯人から侮られる探偵役(侍女)」「世界観と合致した傲岸不遜な犯人」といった倒叙ミステリーの様式美がギチギチに詰まっていることと、エラリー・クイーンへのオマージュが随所にみられるところ。マンフレッド、フレデリック、バーナビー、といったネーミングだけではなく、例えば第一幕「死霊魔術師のダイイングメッセージ」で犯人が追い込まれる「状況」は、クイーンの某長編を変奏したものとみることも出来るでしょう。こういう要素が倒叙ミステリーの構造でリズミカルに登場するので、思わずニヤニヤしてしまうのです。大きな「敵」の影も見えてきて、続きが楽しみ。

君野新汰『魔女裁判の弁護人』(宝島社文庫)は、「このミステリーがすごい!」大賞の2025隠し玉として刊行されたもの。16世紀の神聖ローマ帝国を舞台に、法学者の青年が魔女裁判にかけられた女性の弁護に挑むリーガルサスペンス×本格ミステリーです。当時の社会情勢を踏まえたディティールの積み上げもさることながら、魔女や悪魔が存在する――かもしれない――と宙づりにするアプローチを取っているのがユニークです。要するに、魔術による犯行を否定しなければいけないと同時に、現実のロジックでも犯行を否定しないといけない。ハードルが高くて面白い。高慢ちきな領主と何度もディスカッションを重ね(ここも白金透の作品と共通した魅力かもしれません)、ようやく裁判シーンに辿り着くと、鮮やかな消去法推理や時代を生かした見事な解決の演出がテンポよく繰り出され、実に楽しい。第二作も楽しみになる一冊でした。

水見はがね『朝からブルマンの男』と小倉千明『嘘つきたちへ』(いずれも東京創元社)は、共に第1回創元ミステリ短編賞の受賞作(二作とも表題作ですね)を含む短編集。どちらも受賞作以外の四編は書き下ろしです(……雑誌にも短編載せてあげてよ、東京創元社さん)。前者は桜戸大学ミス研の二人を主役にした連作短編集になっており、後者はノンシリーズ短編集。今回まとめて紹介しようと思ったのは、どちらにも「停車した電車内で居合わせた乗客から聞いた話を推理する」というフォーマットの短編が入っていて、期せずして競作のようになっているのが面白かったから。前者は「受験の朝のドッペルゲンガー」という今では珍しい時刻表を含む(!)鉄道ミステリーで、後者は「赤い糸を暴く」という、赤い糸が見える特殊能力を持つ男の奇談となっていて、読み味が全く違うのも楽しい(ちなみに小倉作品では「このラジオは終わらせない」がイチオシでしょうか。お笑い芸人のラジオを再現しているのだけで面白いし、すごい量のひっくり返しがある)。

『朝からブルマンの男』の中では、私はこの「受験の朝のドッペルゲンガー」が一番好きです。今回の短編集全体を通して言えることですが、「特殊知識をフェアプレイの中に組み込む」のが上手い。通常、特殊な知識を必要とする謎解きは本格ミステリーでは避けられがちですが、このようにフェアに――事前にきっちりと情報出しをしながら、真意に気付かれないように――提示すれば、立派な謎解きミステリーになります。「受験の朝の~」の時刻表の使い方には、この真価が現れているといっていいでしょう。「ウミガメのごはん」の冒頭で展開される、有名な水平思考ゲーム「ウミガメのスープ」の別解も、それだけで魅力的な短編ミステリーの導入たり得ています。心地の良い短編集です。ちなみに、「受験の朝の~」では、西村京太郎『蜜月列車(ハネムーン・トレイン)殺人事件』が実に上手いフレーズで紹介されており、まんまと読みたくなってしまいました。探しているところですが、新刊は切れてるのかな、これ……。

楠谷佑『無気力探偵 面倒な事件、お断り』と『無気力探偵2 赤い紐連続殺人事件』(いずれもマイナビ出版)は、著者のデビュー作シリーズを加筆修正し、さらに一編ずつ番外編となる短編を付け加えた「完全版」。作者の『ルームメイトに謎解きは』を3年前の(3年前!?)読書日記第38回で紹介した時に、過去作も追いかけたいと言っていたので、ようやく約束を果たすことが出来た……。どちらもミステリー、謎解きのシンプルな魅力に満ち溢れた快作でした。まさしく、読んでいて快い、という意味での快作です。

二冊とも連作短編集(中編集)のようになっているのが特徴で、第一作では探偵、霧島智鶴が過去に巻き込まれた事件が全体を通して語られ、第五章「霧島智鶴のコールドケース」によって解かれることで探偵・霧島智鶴の物語として綺麗にまとまっていますし、第二作ではライバル役としてエリート刑事の上諏訪が登場し、彼との対決が主軸となっています。シンプルかつ効果的なキャラクター造形と、ツボを押さえた謎解きでストレスなく読めるのはもちろんですが、例えば第一巻の第二章「割に合わない壺のすり替え」、第三章「限りなく無意味に近い誘拐」のように、作品世界全体を逆説が貫いているところが魅力と言えるでしょう。G・K・チェスタトンや泡坂作品はもちろんですが、この現実から少し遊離したような感じが、軽快なパズルに振り切った時のエラリー・クイーンの短編作品を読んでいる時のような心地よさを生み出しています。これを高校生の時に書いているというのだからすごい。

その白眉は第二巻の副題「赤い紐連続殺人事件」が描かれる「第四章 あてにならないミッシングリンク」でしょう。そのものずばり、クイーンの『九尾の猫』が引き合いに出されているのはもちろんですが、ある要素を逆用した「ミッシングリンク」の謎解きは、まさにこの作者らしいもの。思わず舌を巻いてしまいました。番外編の二つの短編も、ユーモアがたっぷり散りばめてあって、気持ちのいい仕上がりでした。『案山子の村の殺人』も読んだので(すごく良い!)、これで残るは〈家政夫くんは名探偵!〉シリーズのみです。時間を見つけて読まなければ。

ここから二冊だけ、漫画の話を。原作・北村薫/漫画・三浦靖冬『ベッキーさんと私』1巻(小学館)は、北村薫の〈ベッキーさん〉シリーズの漫画化。1巻では一冊まるまる使って、第一作『街の灯』の一編「虚栄の市」が漫画化されています。昭和7年の帝都・東京を舞台にしたシリーズなので、レトロな街並みや小道具がきっちり描かれるだけで幸福感が半端ではないし、絵が綺麗で、この絵で英子と彼女の新しい運転手、ベッキーさんとの出会いが描かれるだけでとんでもなく面白い。第2話から第3話にかけて、面白すぎ。これは北村薫ファンならぜひとも押さえておくべきです。『空飛ぶ馬』をタナカミホが漫画にした時も思いましたが、北村薫の漫画化は幸福度が高いなあ(いやまあ、『覆面作家は二人いる』の漫画版は読んだことないんですけどね……)。『ベッキーさんと私』、次の巻は来年の春になるようです。……待ち遠しい!

もう一冊紹介しておきたい漫画は、福地翼『パラショッパーズ』1巻(小学館)。同作者の『うえきの法則』(2001~2004年)は、私が小学生の頃に流行っていたこともあって、原体験に食い込んでいる「能力バトルもの」の一つです。特に「ゴミを木に変える力」という一見役に立たなさそうな能力が主人公の能力で、それをいかに生かすかが面白かったのを覚えています。その作者がまたやってくれました。今回の主人公・天良木光定はある日パラショップというアプリをインストールしてしまい、そこで手に入れた異能力を武器にバトルに巻き込まれることに。彼が間違ってボタンを押し、買ってしまったのが「藁を一本だけ動かせる能力」。なんじゃそりゃ! と言いたくなるようなショボい能力の限界を調べて、いかにして勝つか、というのが最初の読みどころですが、パラショップにもう一つ面白すぎる設定が加わる1巻後半でもう大興奮。すごいペースだ。これからも楽しみに読みたいと思います。

同時発売の『うえきの法則エキシビション ~福地翼短編集~』(小学館)も、表題作のアフターエピソードがめちゃくちゃいい能力バトルなのもさることながら(うえきvs.佐野! 本編のドグラマンションなわとびフィールドの興奮が蘇る)、可愛い×デスゲームの「ピタとポロ」も可愛い絵柄ながら異能力バトルですし、「魔球のトリックを暴く」という一点突破が魅力の「キヅキノB」も面白く(「巨人の星」で星飛雄馬の魔球の謎を解き明かすパートを本格ミステリーとして読むことが出来る根っからのマニアにも、甲斐谷忍「ONE OUTS」好きにもオススメ)、ミステリー好きにもオススメです。「キヅキノB」のアレ、さすがにバカ伏線すぎて好き。

〇はやみねかおるの新作に溺れる

はやみねかおるはなんと6月に二作品を刊行。「うえきの法則」に続いて同世代にしか興奮が伝わらない可能性があるのですが……この二冊、方向性の違うすごいことを、どちらでもやっているのがすごい。一冊目は『怪盗クイーン 陽炎村クロニクル』(青い鳥文庫)。これはもう……あの、「陽炎村」というワードで大興奮出来るかどうかとかで全部変わってくるというか……何言ってるか分からないと思うんですが、はやみね作品って今「ONE PIECE」みたいになってて、全部繋がり始めてるんですよ。はやみねかおるのいう「赤い夢」の世界が一つの根っこで繋がっていたことが明かされて、風呂敷が畳まれ始めているんです(『令夢の世界はスリップする 赤い夢へようこそ ―前奏曲―』が出た時に「あれ、なんかとんでもないことになってるぞ」と思ったけど……)。そう思うと、『オリエント急行とパンドラの匣』で夢水清志郎と怪盗クイーンが共演しただけで大興奮していた小学生の頃の私が、今の状況を知ったらそれだけで鼻血出してぶっ倒れるんじゃないか? まあ、今これを書いている私も、全部把握しているとは正直言い切れない状況です。もっと詳しいはやみねマニアの人はこの世にたくさんいるでしょう。

話を戻しましょう。「陽炎村」というのは、もちろん、2009年に発表された〈虹北恭介〉シリーズの一作『少年名探偵 虹北恭助の冒険 フランス陽炎村事件』(講談社ノベルス、新装版が星海社で出ています)で描かれた、あの陽炎村です。陽炎村がクイーンの故郷であることはちょっと前に明かされていましたが、今回の『陽炎村クロニクル』では遂にクイーンの過去が明かされることに。めちゃくちゃいいですよ。大興奮冒険小説。出てくるキャラが全員知ってるキャラだから興奮がすごい。前作『怪盗クイーン インド『もう一つの0』』とそのまま繋がっていますし、作品の成立経緯を考えればこれだけ勧めることはもちろん出来ません。じゃあ誰に向けて書いているかというと、私は2009年当時15歳で、まだまだはやみねかおる現役世代でしたが……その時現役世代で今離れている人、戻ってきたら面白いぞ、というのを伝えるためです。

6月刊のはやみねかおる作品、もっと広く勧められそうなのがもう一冊の『リセットルーム』(朝日新聞出版)。SNS上の架空空間「ルーム」を舞台に、横書き小説として書かれた〈ルーム〉シリーズの第三作。ここからでも読めます。

人生をやり直すことが出来る「リセットルーム」への参加権を賭けて、七人の中学生がテスト生として集められ、「リセットルーム」を体験することに。本当に人生をリセットすることが出来る一人を決める選抜が行われますが、そこに謎の人物〈バグ〉が現れ「わたし以外、全員死ぬ」と宣言。犯人は一体誰なのか? というのがおおまかなあらすじ。

いわゆるクローズド・サークルものやデスゲームものの味がする設定ですが、根幹の設定に大胆な仕掛けを張り巡らせるのはさすがといったところ。私が特にいいと思ったのは、それぞれに「人生をリセットしたい」と思う理由が設定されているのですが、なんだそんなことで、と思うような、だけど中学生の目から見たらきっと切実であろう理由が多く、ここにYA(ヤングアダルト)小説としての味わいを感じたのです。軽やかかつトリッキー。気持ちがいい時の、はやみねミステリーの構成要件です。

そんなわけで、新作――といいつつ、福地翼の漫画とか、はやみねかおるとか、懐かしいものに耽溺してしまった6月でした。思えば〈ベッキーさん〉シリーズだって、『鷺と雪』が刊行された時にまとめ読みしたから、だいぶ前のはずで……2009年か。16年前!? 『フランス陽炎村事件』と同じ年に読んでいるんですね……はああ。当時興奮したコンテンツにまた触れてこんなに楽しめるというのは、いいですね。(2025年7月)

第107回2025.06.27 ルブランにフランス・ミステリーの源流を見る ~トラウマ、遂に乗り越える

モーリス・ルブラン

『三十棺桶島』

(光文社古典新訳文庫)〇告知から!

双葉社の雑誌「小説推理8月号」では、「シリアルキラー特集」が進行中。私も「シリアルキラー vs. 殺し屋」という短編で参加させてもらいました。3年前に「おれ以外のやつが」という短編を書いたきり放置してしまっていた、〈殺し屋・綺羅〉のシリーズを久しぶりに動かしてみました。綺羅が新たな依頼を受けて殺そうとしたターゲットは、実は八十七人を殺害したことのあるシリアルキラーで、期せずしてシリアルキラーと「職業的殺人者」が対決することになる、という話。これでバトルになれば良かったのですが、「二十の扉」式に、質問を繰り返してそれぞれの「動機」を当てようとする、というゲームに仕立ててしまいました。ヘンな感じの作品になりましたが、よろしければぜひ。

なお、「小説推理」は8月号が紙版の最終号になるようです。これからはWEBに移行、ですね。第二話が紙版の最後に間に合って良かった……と思うと同時に、もっと早く送り出せなかったのかという後悔もありますね。

〇短評集をお届けします

今回は短評集をお送りいたします。国内/海外、さらには初読/再読までごちゃまぜですが、あしからず。以下は、取り上げる作品のリストです。

〇笠井潔『オイディプス症候群』(創元推理文庫・再読)

〇柳広司『コーリャと少年探偵団』(理論社)

〇アガサ・クリスティ『セヴン・ダイアルズ』(創元推理文庫・再読)

〇カミラ・グルドーヴァ『人形のアルファベット』(河出書房新社)

〇モーリス・ルブラン『三十棺桶島』(光文社古典新訳文庫)

笠井潔『オイディプス症候群』(創元推理文庫・再読)は、4月に『夜と霧の誘拐』を読んで以来、〈矢吹駆〉シリーズ再読熱が高まっているので手に取りました。なぜ第五作の『オイディプス症候群』を真っ先に再読したかというと――第六作『吸血鬼と精神分析』以降を読むと、ナディアの中で『オイディプス症候群』の事件が大きなトラウマとして何度も言及され、重要なターニングポイントであることが強調されているからです。『夜と霧の誘拐』を読んで以来ずっと、早く再読したい! と思っていました。

とにかく最後のオチが衝撃的すぎて、そこだけはよく覚えていたのですが、今回じっくりと事件を追いかけて読むことが出来、とても満足しました(最後のオチへの伏線も綺麗すぎる。だからエラリー・クイーンの『●●●●●』なのかと、ようやく腑に落ちました……)。初読時は、最初に「ディーダラス」という男が(舞台となるミノタウロス島に行く前に)スファキオンという土地で墜落死し、これにギリシア神話が絡んで推理が二転三転するのが難しく、振り落とされた記憶があったのですが、今回はここの面白さがビシバシと分かって大満足。

二週間かかりましたが、もうほんと……面白すぎて夢中になりました。孤島もの、孤島本格ミステリーとしてのワクワクが存分に詰め込まれているのが嬉しいじゃないですか。時代背景もあるのかもしれませんが、黄金時代の本格ミステリーの香気を味わえる貴重なシリーズでもあります。ミシェル・フーコーをモデルとした哲学者(ら)との哲学論争が密室/クローズド・サークルと繋がってしまうのも、『ルコック探偵』を転換点とした探偵小説論と笠井の「探偵小説=二十世紀小説論」が対立するところも異様な読み応えがありました。次は『吸血鬼と精神分析』の再読にいこうと思います。楽しい~。

柳広司『コーリャと少年探偵団』(理論社)は、『カラマーゾフの兄弟』を、原典にも登場する「コーリャ」という少年の視点からリライトしたジュブナイル小説。かつて、中島敦「山月記」を下敷きに『虎と月』を書き、「なぜ李徴子は虎になってしまったのか?」という謎を解いてしまい、夏目漱石『吾輩は猫である』の作中に登場するエピソードを「日常の謎」として解釈、謎解きしてしまった『吾輩は猫である 猫の巻』を書いた作者ですから、こういう手法はお手の物でしょう。それらの作品と一風違うところは、『コーリャと少年探偵団』では、原典の重苦しさが反映されない視点(コーリャ)をあえて選び取りつつ、原典の展開をなぞるところに重きを置いている(ように見える)ことです。裏を返せば、『カラマーゾフの兄弟』の絶好の副読本と言えるわけで、これで事件の展開を頭に入れておけば、原典に挑んだ時にも理解が促進されること間違いなしです。というか、あの長大な作品の展開をこんな風に圧縮すると、こんなにも意外な展開の連続なのか、と驚かされました(裁判のシーンまでこの紙幅で辿り着くの、すごすぎる)。視点の効果もあって、『カラマーゾフの兄弟』って、こんなに瑞々しくて、ぴちぴちした小説だったかなと思わされました。6月には中公文庫から江川卓訳の『カラマーゾフの兄弟』が刊行されますから、いま一度再読してみますかねえ。……中学以来か。長いんだろうなあ。

アガサ・クリスティ『セヴン・ダイアルズ』(創元推理文庫・再読)は、東京創元社の「名訳ミステリ新訳プロジェクト」の一冊。早川のクリスティー文庫の『七つの時計』で読んだことがありますが、イマイチ記憶に残っていない作品だったので、これを機に再読。なんというか、『ビッグ4』をはじめ、クリスティがスパイもののパロディーに手を出した時ってあまり上手くいっていない、という印象が強いから余計記憶にないんでしょうね。とはいえ、今回あえて虚心に挑み直してみたら、これがすこぶる面白い。

寝ぼすけの男を叩き起こそうとして、八つの目覚まし時計を置いてみたところ、朝になったらそいつが死んでいて、おまけに目覚まし時計は七つになっていた――という発端からして、もう、ドタバタ喜劇で笑えます。謎もめちゃくちゃ。さらに、車で轢いてしまった青年が、実はその前に撃たれていて、「セヴン・ダイアルズ」という言葉を遺して死んでしまい、連続する死の背後に謎の組織の影が見える……というのが大体の筋。謎の組織まで出てきても全然シリアスにならないあたりが、「パロディー」と言った理由ですが、それでも評価したいのは、あえてパロディーに片足を突っ込んでいたことの意味が、最終盤に至って最高の演出で明かされるから。バトル警視とバンドルという最強のキャラ二人が素晴らしく生きる演出でもあり、隙がないのです。まさに、クリスティらしい快作。再読して己の不明を恥じました。

カミラ・グルドーヴァ『人形のアルファベット』(河出書房新社)は、シャーリィ・ジャクスン賞を受賞した短編「ワクシー」を含む短編集。著者のデビュー作のようです。これは「表紙買い」の一冊で、特に帯文の「肉片が、聞いている」の強烈さに惹かれて買ったのですが……いやぁ、すごい。冒頭の「ほどく」という短編、これは3ページしかないシロモノなのですが、読んだ瞬間、「出会った!」と叫びたくなるような逸品でした。女性が古い自分を脱いで捨ててしまう、という描写そのものに暗喩を見出すことも出来るでしょうが、それよりも、まるで生物の脱皮のようにとっとと捨ててしまったり、ミシンがいらなくなって代わりに博物館に飾られるとか、不思議な設定がすんなりと日常に溶け込んでいってしまう筆さばきに、グッと引き込まれてしまったのです。三崎亜記の世界観に惹かれるのと同じ理由ですね。陰惨さや暗さ、グロテスクという言葉を超えて、無限のイメージを喚起する文章力にただただぶん殴られる本。表題作の「人形のアルファベット」とか、1ページというか、2行だけの作品なので、書店でチラッと見てみてくださいよ。ピンときたら買ってください。絶対。賞を受賞した「ワクシー」もいいですが、複数のテクニックで構成された「蝋燭受けの悲しき物語」や「蜘蛛の手記」に強く惹かれます。「アガタの機械」もいい。別に作家性はあまり似ていないのですが、ルシア・ベルリンに出会った時以来の衝撃でした。オススメ。

〇乗り越えたかったトラウマ

モーリス・ルブラン『三十棺桶島』(光文社古典新訳文庫)は、〈ルパン〉シリーズで最も凄惨な事件を扱った長編を、中条省平が新訳したもの。結論から言うと、「絶対にこの版で読んだ方がいい」です。既訳で一番読みやすかった――というか、ようやく、通読出来た! やった!

最初にルブランの話をしておくと、実は、自分の読書のルーツにおいて「ルパン」の影が薄い……というのを告白しないといけません。何作か読んだことはありましたが、南洋一郎版をいくつか手に取っていたので、大人になって創元推理文庫や新潮文庫の表記を見ても、どれを読んでいて、どれを読んでいないか、イマイチ分からない。『八点鐘』(南版だと『八つの犯罪』)はさすがにトリック満載の連作集だったので楽しんだのを覚えていますが、『813』や『奇巖城』にもあまり強く惹かれることなく年を取ってしまいました。

大学生になって、先輩に薦められた『バーネット探偵社』(新潮文庫)が、南版で言うと『ルパンの名探偵』なのを知り、これはむしろ読み返したら面白かった。この作品集でルパンは探偵事務所を経営し、警察にも捜査協力をするのですが、その実、考えているのは「謎を解決した時にどうやって自分が金をせしめるか」という一点のみ。トリッキーな探偵遊戯を繰り広げる作品集になっているのです。その悪辣さがツボ。また、理論社から出ている「ルブラン ショートセレクション」も、私の中では再評価のキッカケでした。『謎の旅行者』と『さまよう死神』の二冊が出ているのですが、ルブラン短編のオイシイところを、平岡敦による新訳で味わうことが出来るので、既訳のどれより読みやすく、ハマることが出来ました。特に『謎の旅行者』に収録された「赤い絹のショール」にうまいッと声を上げてしまいました(同社の「ショートセレクション」は、チェーホフやディケンズなどと一緒に、クリスティーやドイル、チェスタトンも並んでいて不思議な気持ちになれるいいセレクションです。ヨシタケシンスケのカバーイラストが特徴。特にチェスタトン『呪いの書』のセレクトが面白くて、オススメですよ)。

閑話休題。ここで、今回の新刊『三十棺桶島』の話です。誰しも子供の頃のトラウマというのはあるもので、私の場合、『三十棺桶島』がその一つでした。南版は図書室にあったんですが、なんだか他よりもグッと挿絵がおどろおどろしくて怖かったし、ルパン・シリーズの一作らしいのにルパンが全然出て来なかったので、途中でやめてしまいました(子供だったので許して)。大人になって、南版はかなりカットされていると知り、堀口大學訳の新潮文庫版『棺桶島』を手に取ってみたら、今度は長すぎて、やっぱり読み切れない。「乗り越えられなかった壁」としてずっと心に引っ掛かっていたのが、この『三十棺桶島』という作品でした。なので、光文社古典新訳文庫で新訳が出ると知り、ずっと心待ちにしていたという次第。

で、今回はいよいよ読破。やっぱり、〈ルパン〉シリーズと思わない方が楽しく読めますね。もちろん、意外なところで登場し、デウス・エクス・マキナよろしく混迷に満ちた事件をすごい速度で収束させていくところはめちゃくちゃ面白い(なんなら登場するだけで死ぬほど面白い)のですが、「いつ出て来るんだよ!」とか思っていると気が散るぐらいには遅い(笑)。忘れた頃にやってくる、ぐらいに思っていた方が幸せです。忘れさせてくれるくらい話に没入させてくれる点では、今回の訳がベストです。

そのうえで、1919年に発表されたルブランの長編に、フランス・ミステリーの源流となる雰囲気を感じることが出来たのが、今回の発見でした。ヴェロニクという女性を中心とした巻き込まれ型サスペンスで、心理描写に引き込まれます。発端となる謎は、「映画の中に映っていた小屋の謎」というもので、小屋には自分のサインが刻まれていたのですが、小屋に向かってみると、左手を切断された男性の遺体が発見され、一度小屋を出て戻ってきてみたら遺体が消えてしまう――と、わずか30ページ分のあらすじ説明だけで、もう、めちゃくちゃです。この「めちゃくちゃ」は一応誉め言葉で、とんでもない展開のラッシュで読者の鼻面を引きずり回し、あれよあれよととんでもない地点へ連れて行く――という骨法は、現代のフランス・ミステリーにも通じる大きな特色です。特に第一部のラスト。ここがほんっとうにすごい。こんなのどうやって収束するんだよ! という地点まで話が膨らむのですが、そこからまだ膨らむんですから油断ならない。超面白かった。

ルブランにはまだまだ読んでいない作品があると思うので、そういうのも読んでいきたいですね。創元推理文庫で出ていた十数作品はどこかのタイミングでまとめて買ったと思うんだけど……さて、どこにやったかなあ。(2025年6月)

第106回2025.06.13 敵が強い冒険小説は、面白い ~新・競馬シリーズ、始動!~

フェリックス・フランシス

『覚悟』

(文春文庫)〇日本推理作家協会賞翻訳部門、遂に始動!

第78回日本推理作家協会賞から、「翻訳部門」がいよいよ始動します(これまでの二回は「試行」でした。試行第一回はニクラス・ナット・オ・ダーグ『1794』『1795』、第二回はジョセフ・ノックス『トゥルー・クライム・ストーリー』が受賞しました)。愛称は江戸川乱歩のデビュー作「二銭銅貨」にちなんで、「Double Copper Award」ということに決まりましたので、愛称ともども、よろしくお願いいたします。

そして、第78回日本推理作家協会賞翻訳部門の受賞作は、スティーヴン・キング『ビリー・サマーズ』(文藝春秋)に決定しました。キングはもちろん、翻訳者の白石朗さんも、おめでとうございます! キングの中でも、いわゆるスーパーナチュラル要素を含まない犯罪小説であり、「殺し屋最後の仕事もの」や「犯罪小説」のパターンを少しずつ外してやろうという気概を随所に感じる作品で、レベルの高い一冊です。この読書日記でも、第78回で紹介していますので、参考にしていただければと思います(どっちも78回だから、ややこしいですね)。

〇久しぶりに雑誌、短編の話題を

「小説新潮6月号」の特集は「生まれたての作家たち2025」。毎年楽しみな特集ですが、ミステリー色が濃かったのが嬉しいところ。全部紹介する余裕はありませんが、特に好きな短編の話を書いておこうと思います。第31回松本清張賞を『イッツ・ダ・ボム』で受賞してデビューした井上先斗の新作は「マンションおにごっこ2005」。レアカードを求めてマンションの敷地を使ったおにごっこに興じる五人の小学生を描いた群像劇で、作品の中心となる「マンションおにごっこ」のルール規則が挿入されるところに心くすぐられます。ああ、こんなのってあったよな、という描写が随所にあり、青春の馬鹿馬鹿しさを切り取ったうまい一編だと思いました。これはクリーンヒット。

「カッパ・ツー」第3期と第19回ミステリーズ!短編賞をWで獲った真門浩平の短編「天森町は今日も雨」は、六年間も雨が降っている天森町、という設定を使った短編ミステリー。ここで扱われる謎は、「なぜ、毎日雨が降り続けるこの町で、兄は傘を忘れていったのか?」。この倒立したシチュエーションの組み立て方がいいじゃありませんか。おまけに、諸々の条件を丁寧に検討していく推理の過程も面白い。森川智喜の短編集『なぜなら雨が降ったから』(全ての短編において「なぜなら雨が降ったから」という根拠から、それぞれ別の推理を導いて見せる)を思い出す仕上がりで、嬉しくなってしまいました。ミステリー界に、新たな「傘」ミステリー、現る。

ミステリー絡みでもう一編。第22回「このミステリーがすごい!」大賞を『ファラオの密室』で射止めた白川尚史の短編「宙空の檻」は、VR空間内で観覧車のゴンドラが必ず落下してしまう、という「VR世界」の謎と、ゴンドラの中で首を吊られて殺害された死体という大胆な密室の謎を配した「現実世界」の謎が絡み合う贅沢な短編。どちらも豪快な手段(特に「VR世界」の方はまだミステリーでは見たことがない手口だったので、ヤラレタ感があります)で突破してくれますが、同時にヒューマンドラマ的でもあって面白い。季刊astaのVOL.14に載っていた「不滅の願い」とか、結構色んなタイプの作品を書いていますが、意外とリリカルな味わいもあって、いいですね。

これは変わり種ですが、光村図書出版の教科書、「令和7年度版 中学校教科書 国語2」に掲載された伊坂幸太郎の書き下ろし短編「ヒューマノイド」の話もちょっとだけしておきましょう。中学2年生向けの国語の教科書なので、一般の人が手に入れるのはやや苦労しますが(私はネット書店でポチりました)、ちょっとした「失敗」のエピソードを丁寧に積み上げて最後には綺麗に回収する、伊坂作品らしい魅力が効いた一編です。教科書書き下ろし短編ならではの、執筆に関する苦労などは以下のインタビューを読むと分かりやすいですね(→『伊坂幸太郎、新作「ヒューマノイド」を語る』https://www.mitsumura-tosho.co.jp/webmaga/jugyou/humanoid)。教科書に「伏線」の解説が書いてあるのが妙に面白いですし、嬉しいのは、末尾につけられたQRコードですねえ。今、教科書ってこういう仕掛けもあるのかと驚きました。QRコードの内容については、まあ、手に入れた人だけの秘密、ということで。教科書に書き下ろした短編って、将来的にはどこかに収録されたりするんでしょうかね。

そう思って、同書に収録されていた椎名誠の短編「アイスプラネット」について調べてみました。教科書内の表記によると、これも「書き下ろし」らしいのですが、こちらは10年ほど前に書かれたもののようで、講談社からこれを表題作にした短編集が出ています。探してみたいですね。「アイスプラネット」も今回初めて読みましたが、すごくいい短編ですし、教科書のページに挿入された写真まで良いのです。教科書のこういうのって、結構記憶に残ったりしますよね。

〇新・競馬シリーズも面白い!

今月はフェリックス・フランシスの話をしないわけにはいかないでしょう。フェリックス・フランシス『覚悟』(文春文庫)です。

フェリックスは、〈競馬〉シリーズで知られる冒険小説家、ディック・フランシスの息子です。ディック・フランシスは2010年に亡くなりましたが、その直前まで〈競馬〉シリーズを書き続け、作品数は44を数えます。共通の登場人物が毎回いるシリーズ、というわけではなく、必ずしも競馬場が舞台だったり騎手が主人公だったりするわけではありませんが、意外な形で競馬が絡んでくるなど、読者を飽きさせない工夫が随所に盛り込まれた名シリーズです。この読書日記では、第14回で「ディック・フランシス「不完全」攻略」を行い、おすすめ作品を10作+α、☆評価つきでレビューしました。この読書日記の重厚長大化を決定付けた回であり、私も未だに印象深いです。フランシスの実力はもちろん、漢字二文字に統一されたタイトルの美しさや、表紙、装丁の雰囲気、さらには菊池光の訳文込みで、素晴らしいシリーズだと言えるでしょう(ちなみに、当時「ウマ娘」のアプリにハマっていたので、〈競馬〉シリーズに手を出したというのはナイショの話)。

さて、そこでフェリックス・フランシスです。新刊が読めるというのが嬉しいじゃありませんか。フェリックスの実力はもはや折り紙付きで、ディック・フランシスの晩年の4作品、『祝宴』から『矜持』まではフェリックスとの共著になっていますし(4作品の中では法廷シーンに見応えがある『審判』が特にオススメ)、第40作『再起』の献辞には既にフェリックスの名前が登場します。父の作品のリサーチなどにも協力していたようです。フェリックス・フランシスの単著も、2015年にイースト・プレスから『強襲』が邦訳されていました。インターネットギャンブルなどを題材にしたサスペンスの良作で、展開の速さが面白い作品でした(ちなみに、この本の装丁も早川書房の〈競馬〉シリーズ単行本を模していて、すごい完成度です)。

上記のような事情があるので、もちろん、フェリックス・フランシスの名前に安心感はあったのですが……今回の新刊『覚悟』を読んでぶっとびました。まさか、ここまでとは! 今回主人公を務めるシッド・ハレーという男は、ディック・フランシスの〈競馬〉シリーズの中でも珍しいシリーズキャラクターであり、障害競馬レース中の事故で片腕を喪った過去を持つ調査員です。彼が己を乗り越えて敵に立ち向かう姿が、毎回胸を熱くさせる。初登場の『大穴』がもう傑作で、第二作『利腕』は冒険小説史の歴史に残る傑作ですし、『敵手』『再起』も期待を裏切りません。『覚悟』は、読者にとってはシッド・ハレーが登場する第五作品ということになりますが、フェリックスにとっては、父の生み出した名キャラクターを自分のものとした記念碑的作品といえるのではないでしょうか。

読書日記第14回では、ディック・フランシス作品に共通する魅力として、①「謎」の魅力、②その「謎」を起点にした中盤の展開、③登場人物の魅力という三項目を立て、それぞれを五段階評価していました。これにならって、今回の作品も点をつけてみましょう。

〇『覚悟』(2013年、第3作、元騎手、現在調査員)

(以下、☆印は各項目5個が満点)

謎 ☆☆☆☆

中盤☆☆☆☆

人物☆☆☆☆☆

まず、①「謎」の魅力です。今回はもう、ここから面白い。冒頭四行で心をわしづかみにされるんですよ。読んでもらいましょうか。加賀山卓朗の訳文がいかにすごいかを見てほしい。

〝「できません」私が言った。「絶対に」

「だが、シッド、やるしかない」

「どうしてです?」

「健全なレースのために」〟(『覚悟』、p.7)

シッド・ハレーは結婚して子供も出来て、調査員の仕事をやめて六年が経過している……という設定。英国競馬統括機構(BRA)の会長、サー・リチャード・スチュアートがある依頼を彼のところに持ち込む。いくつかのレースにおいて、不正が行われた疑惑がある、というのだ。ハレーは仕事を断るが、直後、スチュアート卿は変死を遂げ、ハレーが娘を学校に迎えに行くと、何者かがハレーからの依頼だと騙って娘を引き取ってしまったと告げられる……。

何か、大きな「敵」が背後で蠢いている。フランシス(親子)の作品における「謎」の核心は、この恐怖にあります。不正があるかもしれない、という謎が突き付けられた瞬間、ハレーの生活が脅かされる。この恐怖が、そのまま「②その「謎」を起点にした中盤の展開」の面白さに直結しています。「敵」の正体は、実は早々に見えてきます。その名前まで。しかし、その「敵」に辿り着くために、何を切り崩し、迫らなければいけないか、ここが難しい。例えばあらすじに書いた娘の「誘拐」も、「敵」が直接手を汚したわけではないので、「敵」に辿り着くにはワンステップ、ツーステップ必要になる。中盤の充実度は、親子全体の作品群を見渡しても随一ではという気がします。

そして、③登場人物の魅力。これはもう、シッド・ハレーものの新作だ――と述べただけで、往年のファンには説明不要にさえ感じられてしまうのですが、やっぱり、無敵なわけです。だって、あのシッド・ハレーですよ。癒せないトラウマを抱えた男が奮闘するわけですよ。おまけに、今は守るべきものが、妻と子供がいるわけですよ。もうこれだけで最高の冒険小説じゃないですか。

〝「警察では私についてほかにどんな噂が?」

「法をみずからの手で執行することにやぶさかではないとも」

「手は単数形だ」私がニヤリとして言った。「一方しかないので」〟(『覚悟』、p.70)

こういう会話を読んでいるだけで、もう嬉しい。楽しい。あのシッド・ハレーが帰って来た。書き手が変わっても、守るものが出来ても、ハレーだ、ということが分かるわけです。娘の友達に義手のことを聞かれて、何気なく受け答えをするシーンとかもむやみやたらに良い。

〝「ああいう手合いには、まえにも会ったことがある。誓って言うが、これはくだらないものに署名するかどうかという話ではなく、シッド・ハレーを屈服させるかどうかなのです」〟(『覚悟』、p.103)

家族を守るための戦いであると同時に、これは彼自身のプライドを守るための戦いでもある。そういう克己のサスペンスとしての作劇は、今回も見事にクリアーされています。「敵」との決着の付け方については、そうきたか、という気がしなくもないのですが、あまりにも激ウマな伏線が張られていたので降参するしかありませんでした。こんなところまでスキがないのかぁ。往年のシリーズファンに向けたサービスも見事でした。

シッド・ハレーファンにとってはかなり衝撃的な展開もありますし、帯裏の刊行予告によれば、この作品の続きとなる『勝機(仮)』という作品の刊行も2026年春に予定されているようです。その前に、ディック・フランシスの『名門』を思わせるフーダニット編でもあるという、『虎口(仮)』が2025年秋に刊行されるらしいので、まずは超楽しみにしています。『名門』、凄まじく面白いですからね……。

で、最後になりますが……翻訳者の加賀山卓朗さんが、重ね重ね、すごすぎる。もちろんこれね、表紙と帯のデザインも完璧なんですよ。背表紙も、ハヤカワ・ミステリ文庫のディック・フランシス作品と並べても気付かないくらいすごい。手に取った瞬間から、思わず涙ぐんでしまうくらい、素晴らしい仕上がりです。でも、読んでいる間も、「あの競馬シリーズが帰って来た!」という興奮が収まらなかった。それは、シッド・ハレーが出て来るとか、作劇のうまさとか、そういう部分に留まりませんでした。文章そのもの、会話のリズムそのもの、なのです。菊池光の訳文を読んでいる時のリズムが、そのまま蘇ってきたのです。そこまでチェックする時間はなかったのですが、もしかして、漢字の開きまで揃えてあるのでは……ってぐらい。すごい仕事ですよ、これは。これからの〈新・競馬シリーズ〉がとても楽しみです。(2025年6月)

第105回2025.05.30 トリッキーでアクロバティックな思弁×本格推理小説 ~凄みに満ちたシリーズ第八作~

笠井潔

『夜と霧の誘拐』

(講談社)〇告知から!

「ジャーロ100号」が5月28日に発売されました。「ジャーロ」は現在電子雑誌となっていますが、100号記念ということで、紙で復活。内容も、綾辻行人×有栖川有栖×法月綸太郎の鼎談や、呉勝浩の長編「アトミック・ブレイバー」の一挙掲載とかなり豪華な内容になっています! 私が参加したのは、「カッパ・ツー」の歩みを振り返った石持浅海さんと東川篤哉さんとの座談会、長編「最後のあいさつ」の一挙掲載、そして「最後のあいさつ」のアフター・トーク(インタビュー)です……多い! しかし豪華! 一挙掲載なので、あまり間を空けず単行本にはなりますが(一応言っておかないとフェアじゃないからね)、「ジャーロ100号」もあまりに豪華なのでぜひ! 買っておきましょう。よろしくお願いいたします。

座談会やインタビューについては読んでいただくとして、一応、「最後のあいさつ」という長編について書いておきましょう。当初「劇場型犯罪」をやりたいという思いから始まり、今回は名探偵から離れるぞ、と奮起して企画を立てたところ、いつの間にか主役が「『左右田警部補』というドラマの主演で、その役が名探偵になぞらえられる俳優」になってしまった。名探偵という名のブラックホール。

俳優・雪宗衛は、三十年前、ドラマ「左右田警部補」の最終回「最後のあいさつ」が放映される直前に妻殺害の容疑をかけられた。しかし、記者会見においてその事件の「真相」を暴き、名探偵のように振る舞う……。そして現在、この妻殺しと似た手口で、また別の女性が殺された。雪宗衛は、この事件にどうかかわっているのか? ドキュメントノベル作家の風見創は、相棒の記者・小田島一成に引っ張られながら、真相を探るが……。

ということで、翻訳ミステリーで最近流行りの「実録犯罪もの」を名探偵のシステムでハックすることを目論んだ作品でもあります。それはちょっと言い過ぎか。ともあれ、「実録犯罪もの」への愛憎半ばする気持ちが産み出したことは間違いないですね。これまでの私の作品の中で、一番登場人物の年齢が高く、よって渋い味の話になっていますが、どうでしょうか。

〇ゆるいユーモアミステリーと、仕掛けに満ちたモキュメンタリーと

今回は国内編の短評集からお届けします。といっても、ちょっと数は少なめかも。

〇潮谷験『名探偵再び』(講談社)

〇長江俊和『出版禁止 女優 真里亜』(新潮社)

〇佐藤正午『熟柿』(角川書店)

〇乙一・山白朝子『Wi-Fi幽霊 乙一・山白朝子ホラー傑作選』(角川ホラー文庫)

〇笠井潔『夜と霧の誘拐』(講談社)

潮谷験『名探偵再び』(講談社)は、前作『伯爵と三つの棺』とはうってかわって、思いっきりユーモアに振り切った作品。私立「雷辺」女学園が舞台で、30年前に学園の悪を裏で操っていた理事長の名前が「M」というだけで、ホームズをイメージしているのは明らかですが、Mと名探偵・時夜遊が戦って学園内にある滝に落ちた……という設定だけで爆笑。本作の主人公は、この時夜遊を大叔母に持つ時夜翔なのですが、学園に入学して早々、時夜遊名所めぐりをさせられる描写だけで、今回の潮谷のリミッターがユーモア方向に振り切れているのは明らかです。間に四つの事件が挟まる連作短編集……的でありながら、やはり長編という印象でもありますね。とある「設定」(これは帯でもあらすじでも巧妙に伏せられています)が明かされると、非常にひねくれた探偵小説としての顔が露になりますが、そこだけで満足しなかったところが好印象。手元で綺麗に落ちる変化球、味わいました。

長江俊和『出版禁止 女優 真里亜』(新潮社、以下、『真里亜』と表記)は、著者の「出版禁止」シリーズの最新作。とはいえ、もちろんこれ単独でも読めます。モキュメンタリー「放送禁止」シリーズが大好きだったので(この話あんまりしていませんでしたね。第三作「ストーカー地獄編」と第五作「しじんの村」が好きです)、『出版禁止』もわくわくしながら毎回読んでいました。『真里亜』は、二人のジャーナリストが取材した、失踪したある女優に関するルポルタージュ三本から構成されています。Aさんが書いたテキストXと、Bさんが書いたテキストYとZ……という構成ですね。一度出版が見送られたものですが、今回出版に踏み切った。ここまでが設定。テキストごとに「真里亜」という女優から受ける印象が違う、これはどういうことか――というのが大きな謎として提示されています。今回ここで取り上げたくなったのは、構造の気持ち良さ。『出版禁止』シリーズは、考察要素というか、最後に少し残された暗号や謎を考えるのにも面白さがあり、私はそこが解き切れているか自信がありませんでした。今回の『真里亜』にもその要素はあるのですが、しかし、その前段で開陳される構造が気持ちいい。ここに膝を打ったので、記憶に残しておきたかったのです。

佐藤正午『熟柿』(角川書店)は、信じられないほど情報を出していない幅広帯からも明らかな通り、一切前情報を入れずに読むのがベスト――といってもいいような作品です。極めて特異な構成でこの物語を組み上げたことこそ、最大の価値といえるのですから。轢き逃げ事件から始まる、ある女性の流浪の旅路を描いた物語ですが、時に大胆に時間軸を飛ばし、パズルのように全体像が明らかになっていく構造が魅力的です。「小説野性時代」で2016年から冬の号に年一回ペースで掲載されたという初出表記からも分かる通り、作品が書かれていくリズムと、作中時間が融け合っているかのように見えるところが不思議です(2024年には隔月で物語を畳みにかかっています)。この長いスパンで書かれた物語だからこそ、東日本大震災からコロナ禍に至る現代日本の世相を作品の中に織り込めたと言えるのかもしれません。私が最も心打たれたポイントは、ある「秘密」が明かされる瞬間の絶妙さと、ともすれば陳腐になりかねないシチュエーションをしっかりとまとめ上げている終盤のうまさでした。今年を代表する、犯罪小説/ロードムービーの傑作として推したい。

乙一・山白朝子『Wi-Fi幽霊 乙一・山白朝子ホラー傑作選』(角川ホラー文庫)は、千街晶之編纂によるホラーアンソロジー。山白朝子は、乙一がホラー・怪奇小説を発表するために作った別名義のようです。単著にはこれが初収録となる「階段」(角川のアンソロジー『悪夢制御装置』で発表後収録がなかった)と、書き下ろしの中編「Wi-Fi幽霊」が収録されているので、ここから読み始める人はもちろん、著者のファンもぜひ押さえるべき一冊。他の短編も、まさに傑作集というべきラインナップに脱帽です。最終ページに初出は全て記載がありますが、せっかくなのでどの短編集に入っているかも調べてみると、

「SEVEN ROOMS」→乙一『ZOO1』(集英社文庫)

「神の言葉」→同『ZOO2』(集英社文庫)

「鳥とファフロッキーズ現象について」→山白朝子『死者のための音楽』(角川文庫)

「〆」→同『エムブリヲ奇譚』(角川文庫)

「呵々の夜」→同『私のサイクロプス』(角川文庫)

「首なし鶏、夜をゆく」「子どもを沈める」→同『私の頭が正常であったなら』(角川文庫)

と、このように、各短編集から傑作を集めてきたという感じ。アベンジャーズ状態なので、これ一作読んで味わえるのはもちろん、元となる短編集に遡ってみれば、他にも多くの良作・傑作が読めることに驚くことでしょう。かくいう私も、山白朝子名義の作品は未読だったので、これを機に手に取り、『私の頭が正常であったなら』の中の一編「世界で一番、みじかい小説」に胸打たれました。幽霊が見えるようになった夫婦と、彼らが抱える「喪失」の物語なのですが、幽霊が現れるルールを導こうとする推理行のとぼけた味わいが楽しい。そして何より、結末に至って、これは本格ミステリーのある「定型」を裏側から覗いた話であることに気付かされ、はたと膝を打ったのです。

閑話休題。『Wi-Fi幽霊』で特に好きなのはまず「階段」。階段を降りる時の生々しい恐怖感が暴力小説の形で示された作品で、クライマックスの視覚効果が絶大。続く「SEVEN ROOMS」は西洋風の監禁サスペンスらしく始まる物語ですが、囚われた姉弟が少しずつ「部屋」のルールを解き明かしていく絶望の過程がたまりません。作者の作品に出てくる、かわいそうで、やたら胸が締め付けられる子供の描写がつらく、山白朝子名義の「首なし鶏、夜をゆく」では、首なし鶏のグロテスクなイメージもさることながら、ラストの凄絶さに震えてしまいました。

書き下ろし「Wi-Fi幽霊」も素晴らしい。山奥で謎のWi-Fiに接続してしまった結果怪異に巻き込まれる――というのが大枠の設定。超自然的怪異ならではの「もうこんなのに捕まったらダメだ、勝てない」という絶望感が好きなので、これはかなりクリーンヒット。起こる現象も怖いし、どう抜け出せばいいのか全然分からない時間が長く、かなりの絶望感があります。AI機能をワトソン役に怪異の正体に迫っていく中盤にも、かなりくすぐられました。オススメ。

それにしても、この本を読んで猛烈に思い出したのですが……私、高校二年生の頃、乙一が16歳(出版時点では17歳)で『夏と花火と私の死体』を書いてデビューしたのが悔しくて、死体と一緒に暮らす男の子のホラー小説短篇を書いて文芸部の部誌に載せたことがありました。アイタタタ。当時、部の先輩や同期にけちょんけちょんにされた思い出だけがあります。思い出さなきゃ良かった。

〇シリーズ第八作目にして新たなる傑作

笠井潔『夜と霧の誘拐』(講談社)は、著者のライフワークともいえる〈矢吹駆〉シリーズの第八作。前作『煉獄の時』が刊行された3年前に、ジャーロに「私と〈矢吹駆〉シリーズ」という題のエッセイを寄稿しておりますが、そこでも語った通り、高校一年生までに第三作『薔薇の女』までを読んでいた私に「(第四作の)『哲学者の密室』を読まないなんて人生を損している」と発破をかけ、同書を持って部室に現れた大学時代の友人のおかげで、私も今では〈矢吹駆〉シリーズが大好き(ヴ●ルター●オリジナルみたいな言い回し)。当然、今回の新刊も首を長くして待っていました。

2010年の「メフィスト」に掲載されたものに大幅な加筆修正を加えたという本作は、なんと、『哲学者の密室』と同じダッソー家が舞台。毎回、実在の哲学者をモデルにしたキャラクターが登場し、探偵役である矢吹駆と思想対決を繰り広げるのが大きな特徴となっていますが、ハイデガーの哲学に挑み、ユダヤ人の強制収容所を作品のテーマとした『哲学者の密室』と対照をなすように、本作『夜と霧の誘拐』では、ユダヤにルーツを持つ哲学者、ハンナ・アーレントをモデルにしたハンナ・カウフマンとの思想対決が描かれます。『哲学者~』と『夜と霧~』は、コインの裏表のような関係にある、というわけです。

作者は〈矢吹駆〉シリーズは前半五作と後半五作でそれぞれ対応するように作っているようです。第一作『バイバイ、エンジェル』と第七作『煉獄の時』は「切断死体」というガジェットで、第三作『薔薇の女』と第六作『吸血鬼と精神分析』は「ミッシング・リンク」というテーマでつながっていましたが、第四作/第八作の対応はそれ以上に根深いところで繋がっていそうです(後述)。全十作という枠組みの中で壮大な一枚絵を描くこのシリーズならではの仕掛けには脱帽するほかありません。

過去作の犯人名のネタバラシこそありませんが、序章をほとんどまるまる使い、これまでの対決について丁寧に振り返っていくナディアの述懐も、このシリーズらしい魅力です。シリーズとして一つ注目されるのは、ナディアがこのタイミング、つまり1978年の秋に『堕天使の冬』という作品を脱稿していることでしょう。1975年の冬に起こった事件を小説にしたという『堕天使の冬』は、もちろん『バイバイ、エンジェル』に対応しています。『バイバイ、~』は1979年の9月に角川書店から刊行されていますから、作品世界と現実時間のリンクがいよいよ見えてきたという感じがします。

閑話休題。『夜と霧の誘拐』で起こる事件は、タイトル通り誘拐事件。ダッソー家での晩餐会の夜、一人娘のソフィー・ダッソーと間違えられて、運転手の娘、サラ・ルルーシュが誘拐されてしまう。ナディアは身代金の運搬係に指名され、事件に否応なしに関わることになってしまう。一方そのころ、ナディアの父親であるルネ・モガールは、聖ジュヌヴィエーヴ学院で発生した学院長殺人事件を捜査していた……。

誘拐事件と殺人事件。二つの犯罪について、ナディアとルネ、それぞれの視点から追いかけていく第三章までの約200ページに、特に興奮させられました。共感を得られるかは分からないのですが……これは、情報のピースを追いかける興奮、といえます。パズルのピースがばらまかれ、それらが少しずつ繋ぎ合わされる快感、私はこれを「情報を追う快感」と呼んでいるのですが、その喜びに満ち溢れた200ページなんですよ。一見無関係に見えて、複数の関係者が繋がっている二つの事件。誘拐事件のクライマックスともいえる瞬間に、あるパズルのピースによって、二つの事件が完全に繋がる。しかし、なぜそんなピースがあるのか分からない。誰が、なんのためにこんな絵を描いたのか? なんの意味があるのか? この謎の提示が、気持ち良すぎる。矢吹駆とナディアによるディスカッションもテンポが良く、それぞれの事件について「7つの疑問点」を挙げて、計14の疑問点を解消していく推理の密度も圧巻です。

加えて、いつも必ずしも「完璧についていけました」とは言い難い思想対決についても、今回はかなり興味深く読むことが出来ました(といっても、これはミステリー読者としての一般知識レベルしか持たない、哲学オンチの言い分に過ぎませんが)。なぜ興味深かったかというと、『哲学者の密室』と同じく、深いレベルで推理と思想対決が密接に関わっており、最後にこの二軸が渾然一体となってある人物に指をつきつけるからです。『哲学者の密室』は、笠井潔が評論活動の中で組み上げた「探偵小説=二〇世紀小説論」、いわゆる「大量死理論」と関りが深く、その重要なエッセンスは星海社新書で刊行された『大量死と探偵小説』で押さえることが出来ますが、『夜と霧の誘拐』では、この「大量死」の主張と主題が、もう一度裏側から照射されたような興奮さえあります。死者に関する理論は、死者を生み出した存在に言及して完成するのです

推理小説としての、重厚で硬質な味わい。それにとどまらない構図のトリッキーさ。加えて、それらと密接に関連した思想対決。『哲学者の密室』に興奮したあの大学一年生の夏が、鮮やかに蘇ってくるようでした。いやあ、すごかった。第九作『魔の山の殺人』の刊行も、第十作『屍たちの昏い宴』の完結も、楽しみにお待ちしています。私はたぶん、この原稿が世に出る頃には『哲学者の密室』や『オイディプス症候群』、そして5月に創元推理文庫化する予定の『吸血鬼と精神分析』を再読していることでしょう(笑)。なにせ、『夜と霧の誘拐』がすごすぎたから!

以下は、ネタバラシこそしませんが(読書日記ではネタバラシなし、がルールなので)、内容からネタを予見させる場合がありますので、一切の予断を持ちたくない場合はブラウザバックしてください。クイーンの〈国名〉シリーズ二長編のネタも想起される危険性があります。

今回特に感動したのは、エラリー・クイーンの「とある作品」(以下、「アレ」と表記)からの換骨奪胎の手つきが明瞭に見えたところでした。念のため作品名は伏せますが、クイーン作品で誘拐事件といったら「アレ」なので、ピンと来る人も多いでしょう(「アレ」では別の謎がクローズアップされることの方が多いので、あえて「誘拐」というパーツに目をつけるところがユニークです)。今回重要だと思うのは、『夜と霧の誘拐』と『哲学者の密室』が照応している、という事実です。法月綸太郎の評論「大量死と密室」(『法月綸太郎ミステリー塾 日本篇 名探偵はなぜ時代から逃れられないのか』収録)では『哲学者の密室』とクイーン『チャイナ橙の謎』の共通点を見いだしています(かなりぼかした言い方をしています。すみません!)。

その『チャイナ~』と対応するクイーンの長編が、『チャイナ~』と同じく〈国名〉シリーズの長編である「アレ」です。『チャイナ~』と「アレ」には大きな共通点があります。どちらも、「不可能犯罪もの」の定型が裏返されて使われているのです。それだけでなく、クイーンの二つの作品では、どちらも、被害者の衣類に奇妙な工作が加えられます。片方では法月が指摘したように「無名の死体」にされ、もう片方では、属性を排除された素のままの姿になる。そして、ここからが重要なのですが、素のままの姿になった被害者は、犯人と代替可能な存在となってしまうのです。そこに、クイーンの「アレ」のミソがありました。

この被害者―犯人の関係性が、ハンナ・カウフマンとの議論に跳ね返ってくる。ここに恐ろしさを感じたのです。『チャイナ~』―「アレ」という対照関係は、そのまま『哲学者~』―『夜と霧~』の関係に横滑りし、かつ、思想対決とも深く絡み合って、このシリーズならではの純然たる探偵小説として結実しているのです。ここに、参ってしまいました。(2025年5月)

第104回2025.05.16 ロンドン、二つの「探偵」譚 ~少年と犬の冒険に胸躍る~

デボラ・ホプキンソン

『こうしてぼくはスパイになった』

(東京創元社)〇告知から!

5月7日発売の「ダ・ヴィンチ」6月号は伊坂幸太郎特集。「祝! 作家生活25周年 伊坂幸太郎 次世代に受け継がれる物語」と題して、デビュー25周年記念&『パズルと天気』(PHP研究所)刊行記念のロングインタビューほか、浅倉秋成との対談、寄稿やイラスト(寄稿者の中には、私の大学からの友人である井上先斗の名前もあります)、寄稿者たちから寄せられた質問に伊坂さんが答えていくQ&Aコーナーなど盛りだくさんでお送りする中で……斜線堂有紀さんと一緒に「次世代作家が伊坂作品への愛を語る!」という対談をさせていただきました。色んな作品に話が飛ぶので、面白い対談になったと思います。17年ぶりに再読した『オーデュボンの祈り』への感慨とかは、ここでお話出来て良かったです。

寄稿パートは、いずれも企画の趣旨に沿った、ここでしか味わえないショートショートやイラストになっているのですが、中でも、文体やネーミングの再現にこだわりが見えた井上先斗「おかしなことを言うね」と、この企画でしか成立し得ない「ツイスト」にハタと膝を打った森バジル「死神が仮定」にやられました。

伊坂幸太郎さんは今年がデビュー25周年ということで、色々と動きがあり、嬉しいですね。私も『死神の精度』と『死神の浮力』の新装版刊行に際してコメントを寄せさせていただきましたが(文春文庫のXなどでご覧いただけます)、今回、このように伊坂さんの好きなところを言いまくる対談に呼んでいただいて、ありがたかったです。

あらためて、伊坂幸太郎さん、デビュー25周年、おめでとうございます!

〇学園ものから大部のファンタジーまで

今月も、4月に読んだ本の短評集からスタート。どれも非常に良かったのですが、SFやファンタジーから冒険小説まで、一貫性のないラインナップなので、短評集としてガンガン紹介していきましょう。

〇ウィリアム・ショー『罪の水際』(新潮文庫)

〇C・J・ボックス『暴風雪』(創元推理文庫)

〇R・F・クァン『バベル オックスフォード翻訳家革命秘史』(東京創元社)

〇スティーヴン・キング『フェアリー・テイル』(文藝春秋)

〇デボラ・ホプキンソン『こうしてぼくはスパイになった』(東京創元社)

ウィリアム・ショー『罪の水際』(新潮文庫)は、現代英国ミステリー作家の初翻訳作品。女性刑事、アレックスを主人公としたシリーズの第五長編にあたるようです。道理で――と思ったのは、アレックスが現在は休職中であるという設定がかなり駆け足で語られるから。前の作品できっちりトラウマの原因とかが描かれていそう(予想)。そんな休職中のアレックスは、同性婚のカップル、ティナとステラの結婚パーティーに出席しますが、そこに様子のおかしい女性が乱入。マンディというその女性は、ステラに向けて、「血も涙もない人殺し」と叫ぶ。ステラはもともと、フランクという男性と結婚していたのですが、彼は七年前に漁に出て行方不明になっていた。マンディは、フランクの母親なのだ。一方、町では夫婦の惨殺死体が発見され、その屋根から霊魂のようなものが空をのぼっていったという証言が……。

と、盛りだくさんの要素――特に、最後にトッピングされた超自然要素にニヤリとさせられてしまいます。英国流のゴースト・ストーリーの要素ですね。疑惑に満ちた失踪、七年前の謎めいた死、海辺の町の息詰まるような人間関係――というだけでもう絶品なのに、それでは飽き足らない盛り込みぶりに完敗。アレックスという単一の視点人物を上手く使っているところも好印象で、この視点だからこそ衝撃が引き立つように組み立てられた真相がお見事です。作風的には「どんでん返し」という感じの人ではないと思いますが、連鎖反応的に関係者たちの秘密が明らかになっていくところも非常に気持ち良かったですね。ウィリアム・ショー、まだまだ読んでみたい作家です。とりあえず、シリーズ第四作とか、どうですかね。このぶんだと、何かすごいことが起こったんじゃないかという気がするんですが。違うのかなあ。

C・J・ボックス『暴風雪』(創元推理文庫)は、もはやおなじみとなった〈猟区管理官ジョー・ピケット〉シリーズの最新刊。なんと第18長編。いつも通り「ここから読んでも大丈夫」な作品ですが、いつもと一風変わったところが魅力でもある本作。どこが変わっているのか、というのは、ジョーの妻、メアリーベスのこんなセリフを引用すれば伝わるかも。

〝「(……)そして、これはほんとうに興味深い展開になるかも。英国流のひねりが効いた本物の犯人捜しよ。(……)」〟(本書、p.61)

州知事であるコルター・アレンから呼び出され、サラトガ地区の高級リゾート牧場から消えたイギリス人女性、ケイトの捜索を命じられる――という発端の本作は、まさしく、「犯人捜し」がテーマといってもいいでしょう。かつてケイトの捜索を担当したDCI(州犯罪捜査部)の捜査官からの情報をもとに、容疑者を炙り出し、一人一人に丁寧に話を聞いていくところはいつになく律儀なミステリーの手続きです。問題の牧場でジョーの長女、シェリダンが働いている、という人物配置が、いよいよ英国ミステリーですよね。関係者の傍に少し歪んだカメラ・アイを持つ身内の登場人物を配置する……という意味合いで。

ところが、それだけで終わらないようバラ撒かれたピースがあります。サラトガ地区の猟区管理官が謎めいた離職を遂げているという事実と、冒頭2章を使って点描された「焼却炉に何かを燃やしに来る男たち」の描写、共和党員の州知事の企み――そして、もう一人のシリーズキャラクター、我らが鷹匠、ネイト・ロマノウスキです。彼はとある「陰謀論」について調査するべくサラトガに乗り込み、ジョーと作業を分担して協力体制を取ります。英国風「犯人捜し」のスケッチを行うジョーと、米国流犯罪小説の王道を行くネイトの魅力あふれるバディ捜査が、物語を巧みに駆動し、飽きさせません。ページ数がいよいよ残り少なくなってきても、混乱は収拾する気配がなく、ハラハラドキドキさせられました。そして結末は……すごいところで終わった! 心配になって、思わず、次作〝Wolf Pack〟の原書あらすじを確認してしまいました。こっからでもシリーズを続けられるんだもんなぁ。もう無敵です、C・J・ボックス。

R・F・クァン『バベル オックスフォード翻訳家革命秘史』(東京創元社)は、翻訳が魔法の力を放つ世界を描いた壮大なファンタジー。核となるアイデアとその発展のさせ方はまさしくSFのそれですし、広東出身のロビンがオックスフォード大学の新入生となり、その学園生活が物語の中心となるので学園ものといってもよく、多彩な魅力を擁する作品です。ロビンの才能を見込んで大英帝国に連れてきたラヴェル教授との修行パート(とても厳しい!)や、ロビンをはじめ四人の個性豊かな学生たちが主人公となること、学園内の決して明るくはない人間関係など……こういう要素に、どこか懐かしい雰囲気を感じていたところ、訳者あとがきで〈ハリー・ポッター〉シリーズへの言及を見つけて膝を打ちました。同シリーズの流れを汲んで、コロナ禍以降「ダーク・アカデミア小説」なるものが海外では流行しているというのも初めて知りました(レベッカ・ヤング『フォース・ウィング』もこの系譜でしょうか)。

特にすごいのは、上巻のラストから先。つまり下巻は全て最高潮です。何より興奮させられたのは、これだけ多くのジャンルの魅力を持つ作品であるのに、ある地点を境に犯罪小説的な顔を覗かせてくるところ。その出来事をきっかけに、物語のパーツが音を立てて動き出し、怒涛の結末へ向けて雪崩れ込んでいく。ここに魅せられました。結末の味わいも心地よく、今年を代表する翻訳SFとして記憶に留めたいです。

スティーヴン・キング『フェアリー・テイル』(文藝春秋)は、言わずと知れた巨匠による長編ファンタジーにして、著者らしい物語の魅力が全編に漲った新たなる傑作です。かつて文藝春秋では『IT』などが大判の単行本で刊行されていましたが、それを踏襲したデザインなのも嬉しいところ。学校の図書室にあった『IT』はこの大判のものだったので、これもまた、懐かしい気持ちで手に取ることが出来ました。メインとなるのは、この世ならぬ異世界での冒険――表紙に描かれた通りの、夜空に二つの月が輝き、一面に赤い罌粟の花が咲き誇る異世界なのですが、なんと、上巻の半分以上かけて「異世界に出かけるまで」を丹念に描写するのです。このスロースターターぶりに、宮部みゆき『ブレイブ・ストーリー』を思い出してしまいましたが、同書と同じように、「冒険に出かけるまで」も面白いのがキングのすごいところ。というより、もはや「日常」が、面白い。

主人公の「ぼく」ことチャーリー・リードは、家の近所にある〈サイコハウス〉と呼ばれる古いお屋敷で、そこに住むボウディッチという偏屈老人を助ける。古くなったハシゴから転落して苦しんでいたのだ。老人の異変を知らせてくれたのは、レイダーという名前の老犬。ボウディッチから老犬の世話を頼まれたチャーリーは、いつしか〈サイコハウス〉に出入りするようになり、ボウディッチが退院してからも彼の世話をするようになる。ボウディッチはある日、黄金のペレットの換金をチャーリーに依頼する。彼は、一体どうやってこの黄金を手に入れたのか?

……と、ほらね。全然異世界に行かなかったでしょう。ところが、このパートがもう、べらぼうに面白い。スティーヴン・キングの魅力はやはり、異界/恐怖に踏み込む前の日常描写にもある、ということをひしひしと思い出させる作品です。『11/22/63』だって、『ビリー・サマーズ』だって、そうでした。今回はね、とにかく、レイダーというこの犬が、可愛い。とってもいい。異世界への冒険に出かけてからも、レイダーの魅力が作品を貫いているといって過言ではないでしょう。ぼくとボウディッチにとってかけがえのない存在であり、原動力となる存在なのです。犬ホラー。犬ファンタジー。ひどい目には遭わないから安心してください(※キング基準)。

裏庭から物音が聞こえてきて、ボウディッチが一人で何かを「処理」しに行く描写など、恐怖描写もさすがにうまい。うますぎる。個人的な好みからいえば、「おえっ!」という要素もあったのですが、それぐらいでは立ち止まれないぐらい、面白かった。異世界に冒険へ出かけると、物語のギアはさらに上がっていきます。全く別の壮大な物語の軸が立ち上がって、飽きさせません。下巻の帯にも引用された「お待ちかねのハッピーエンドへ。」というフレーズもかっこよすぎてズルい。物語を読む興奮と幸福に満ちた傑作です。

〇ロンドンで繰り広げられる二つの「探偵」譚

デボラ・ホプキンソン『こうしてぼくはスパイになった』(東京創元社)は、絵本から史実に基づいたノンフィクションなど、児童文学の世界で多数の作品を書いている著者の作品で、本国ではオレゴン図書賞を受賞しています。1944年、第二次世界大戦中のイギリスにおいて、民間防衛隊の伝令係を務める13歳の少年、バーティの活躍が描かれます。

空襲警報が鳴る中、バーティは相棒である救助犬、リトル・ルー(LR)と一緒に出動するが、道で女の子とぶつかってしまう。女の子は急いで立ち去ってしまい、後に残されたのは一冊のノート。そしてLRに引っ張られて向かった路地には、倒れている大人の女性が。ジャンパーをかけてやって、助けを呼びに行ってから戻ると、女性は消えてしまっていた。この不可思議な出来事の後、バーティの手に残されたのは、女の子が落としたノートだけ。それは秘密諜報員になるための訓練を受けていた女性が書き残したもので、内容は暗号で書かれているようだった。なぜあの女の子は、このノートを持っていたのか? ノートの書き手は誰なのか? 路地から消えた女性はどこへ行ってしまったのか? これらの謎を解き明かすには、ノートの暗号に挑むしかない……。

謎はもちろんですが、キャラクターが大変魅力的で、その使い方が上手いのです。同級生デイヴィッドは探偵になるのが夢で、たびたびシャーロック・ホームズの言葉を引用する(最初の引用が〝きみはぼくのやり方を知っているだろう。それはこまごまとした観察をもとにしている〟という「ボスコム谷の惨劇」からの引用ですから、もう「ガチ」です)。ノートを落とした女の子も程なく探偵行に合流しますが、アメリカから来たこの少女も、かなり押しが強くて面白い。犬のリトル・ルーもかわいくて、上にまとめたあらすじにも、実は犬の習性が生かされた箇所があるので、キャラの使い方も達者。犬ミステリー。犬ヤングアダルト文学。ひどい目にあわないから安心してください(※当社比)。

一方で、戦争の物語であることも疎かにされていません。父親と母親、兄とは悲しい過去があり、それが家庭に暗い影を落としている。デイヴィッドもクラスでは辛い境遇に置かれており、それは戦争という背景と無縁ではないのです。

そうした暗さも抱えつつ、文体やキャラクターは明朗で、謎解きも遊び心に満ちています。その「遊び心」の最たるものが、「スパイへの道」と題された4つの文章でしょう。ここでは著者のデボラ自身が顔を出し、換字式暗号やシーザー暗号といった代表的な暗号の手法を例題付きで紹介してくれます。これが心憎いじゃないですか。暗号には解くためのカギが必要ですが、そのカギを自国の歴史にまつわるクイズにしてあるところも面白いですし、4問目の仕掛けについては、うまいっ、と会心の笑みを浮かべてしまいました。紙と鉛筆を持って取り組むからこそ、心にパッと花が咲く仕掛けです。

暗号解読がメインの話なので、謎解きを強く期待する向きにはやや食い足りなく感じられるかもしれませんが、ここまで丁寧に手ほどきをしたうえで、暗号によって裏の物語が浮かび上がるというテクニックまで見せつけられては白旗を上げざるを得ません。読後感も爽やかで、心地よい。ノンフィクションも得意としている著者らしく、現実のくさびが最後に効いてくるのも見事です。

この一冊だけでも十分に面白い――のですが、ここで、6節のこの部分に注目してみましょう。

〝いま歩いているのはブロードウィック・ストリート。父さんから聞いた話では、ここはかつてはブロード・ストリートと呼ばれていたらしい。シャーロック・ホームズとはべつの種類の〝探偵〟が活躍したことで有名な通りだ。「一八五四年、ロンドンでは疫病のコレラが大流行した」とまえに父さんが話してくれた。「当時、コレラの原因は汚れた空気だと考えられていた。誰もがそう信じていたが、ジョン・スノウという医師だけはちがった。現在ちょうどトレンチャード・ハウスが建っているあたりの井戸の水を使うと、人びとはコレラにかかってしまうと彼は考えた。水中のコレラ菌を発見するための顕微鏡すら持っていなかったが、ドクター・スノウは証拠を集め、汚染された井戸がコレラの発生原因だと証明した」〟(本書、p.43~44)

以上は、ジョン・スノウ医師がコレラの発生原因を特定した歴史上の有名な逸話の紹介であると同時に、著者、デボラ・ホプキンソンの別作品『ブロード街の12日間』(あすなろ書房)の要約でもあります。著者はこの本だけでなく、邦訳もあるノンフィクション絵本『しょうこをつかめ! ―コレラのなぞをといた医者ジョン・スノウ』でもジョン・スノウを扱っており、このエピソードにひときわ愛着があるように思われます。絵本では「しょうこ(証拠)」という言葉を使っていること、そして、上に挙げた引用部分で〝探偵〟という言葉をあえて使っていることに注目してください。著者にとって、ジョン・スノウの逸話は、「探偵もの」の面白さとイコールなのです。

上の引用で『ブロード街の12日間』の要約を読んだからといって、同書を読まなくてもいい、ということにはなりません。なぜなら、同書の魅力は主人公であるイールという少年(そしてデリーという名前の犬! ここでも犬だ)にあるからです。川くず屋として泥さらいをする浮浪児イールは、メッセンジャー・ボーイとして出入りするライオン醸造所で起きた盗難事件の疑惑をかけられ、さらに、仕立て屋のグリッグズが「青い恐怖」ことコレラに罹ってしまったのを発見してしまう。頼みの綱は、「女王様の医者」として名高いジョン・スノウ博士。ブロード街で発生したコレラの大量感染を調査しに、スノウはブロード街を訪れるが……。

イールの語りによって、川くず屋の先輩である親指ジェイク(元は大工だったが、でっかいハンマーで親指を潰してしまった)や、今でいう「毒親」である父親のフィッシュアイ、父親から隠して面倒をみているイールの弟など、魅力的、もしくは、うさんくさい人々が描写されていく序盤だけでも相当面白いのですが、ジョン・スノウ医師が登場してからが特にすごい。中でも、第13章「毒」のイールの心理描写は特筆すべきものがあります。病と死という大いなるものに立ち向かわなければならない一人の少年の姿が心に残るのです。科学が万能ではないことを見せつけられてしまう、そういう重いシーンでもあります。〝ぼくは博士の鞄を見おろした。蹴っとばしてやりたい気分だった。〟(同書、p.149)……とか、こういう描写がとにかく上手い。

この描写をしっかりと行うからこそ、次章から、問題を要領よく整理し、調べるべきことを掲げ、調査に乗り出していく14章以降の展開は、児童文学らしい一種のすがすがしさに満ちています。調べるべき「5W」(What、Who、Where、When、Why)を上げていくテンポは実に心地よい。終盤にいたって、最後のピースが埋まり、イールの身にトラブルが発生し、さらには絶妙な伏線が回収され――というあたりの密度も見事で、まさしく歴史に残るべき傑作といえます。

ということで、スパイと医師――この二つの〝探偵〟譚を味わいつくした4月でした。オススメです。この2冊、書店で並べて売ってくれませんかねえ。(2025年5月)

第103回2025.04.25 キュートでキッチュ、そして、苦い ~「コージー・ミステリー礼賛」~

ジェス・Q・スタント

『ミセス・ワンのティーハウスと謎の死体』

(ハヤカワ・ミステリ文庫)〇告知から!

4月末にポプラ社から発行の「季刊asta Vol.15」に、短編「死者からの伝言」が掲載されます。〈失恋名探偵〉シリーズの五本目……なのですが、ここで過去編を書いてみました。一本目の「ライターは知っていた」で高校二年生の四月を描いて、以降、順番に時間軸を進めてきたんですが、〈失恋名探偵〉コンビの中学時代を書きたくなったのです。連作短編集にする時は順番を変えるかも。

幣原隆一郎が好きになった女性は必ず犯人! という設定でやってきたこのシリーズですが、今回のシチュエーションは、「現場に残されたダイイングメッセージの内容と、隆一郎の好きな人が一致しない」というものです。こちらの連作も、書き下ろし短編を頑張って本にしたいです! 乞うご期待!

〇4月後編は海外の短評集から

前回に引き続き、3月に読んだ本などを短評で紹介します。今回は海外編。以下は取り上げる作品のリストです。

〇監督:エドワード・ベルガー/脚本:ピーター・ストローハン「教皇選挙」

〇ロブ・ハート『暗殺依存症』(ハヤカワ・ポケット・ミステリ)

〇ロブ・ハート『パラドクス・ホテル』(創元SF文庫)

〇ワジディ・ムアワッド『灼熱の魂』(新潮文庫)

〇ジェス・Q・スタント『ミセス・ワンのティーハウスと謎の死体』(ハヤカワ・ミステリ文庫)

監督:エドワード・ベルガー/脚本:ピーター・ストローハン「教皇選挙」の話題から。新教皇を決める選挙「コンクラーベ」の世界を描いたこの映画は、ロバート・ハリスの原作(日本では未訳)。ジョン・ル・カレの『ティンカー、テイラー、ソルジャー、スパイ』を映画化した「裏切りのサーカス」の脚本を書いたピーター・ストローハンが脚本ということで注目していた作品。とにかく、面白かった。ダン・ブラウンの小説でしか馴染みのなかった「コンクラーベ」の世界が、120分余すところなく表現され、数人の有力候補たちが票を奪い合うさまをスリリングに、贅沢に描いた作品でした。中盤でカードをめくる速度も、終盤のツイストもグレート。役者陣の演技もすごかったですが、劇伴が良かったのも好印象。「誰が?」という主題は、「フーダニット(犯人探し)」としてミステリーの中核をなすものですが、こういう形で「誰が?」をプレゼンテーションすればこんなにも観客はついてくるのか、と舌を巻くような作劇でした。そう考えると、「誰がスパイだったのか?」を探る「裏切りのサーカス」も、「誰が?」の変奏と言えますよね。

この路線でもう一作、「誰が?」に魅力的なアプローチをした映画として、「明日、君がいない」を並べておきたいところです。シャワールームの床から血が流れてくる、誰かが手首を切って自殺をしたらしい――という冒頭のカットから時間を遡り、五人のティーンエイジャーの悩みを活写していくこの青春映画は、やや変則的な形で「誰が自殺する(してしまう)のか?」という問いを差し出しています。こういう見方をすることで、中盤以降、それぞれの懊悩が明らかになっていくパートの驚きが増すはずです。「教皇選挙」や「明日、君がいない」のようなアプローチは、見習いたい。あーとはいえ、困りました。「教皇選挙」のせいで、ダン・ブラウンを読み返したくてしょうがないよ~。

ロブ・ハート『暗殺依存症』(ハヤカワ・ポケット・ミステリ)は、今や世に溢れかえっている感のある「殺し屋もの」の新たなケッサク。これ、笑えて、サイコーって意味の「ケッサク」です。もちろん、内容も面白い。世界最高の暗殺者マークは、ある事件をきっかけに引退を決意し、もう人を殺さないと誓う。しかし、そのマークを次々とトラブルが襲い……というのが大まかな設定。不死の誓いを立てた殺し屋、という設定自体はもはや目新しいものではなく、漫画(「ザ・ファブル」「SAKAMOTO DAYS」など)でも見たことがあるもので、それだけでは新鮮味を感じません。では、何がいいかというと……この、「暗殺依存症」というアプローチなのです。アサシンズ・アノニマスという会の略称がAAで、アルコール依存症の方が通う「AA」と被っているのは決して偶然ではありません。アルコール依存症の回復プログラムを下敷きにした「12のステップ」を暗唱するシーンがあるなど、ディティールのくすぐりが面白いのです。

「殺すこと」が選択肢にあがってしまうようになった人は、それを抑制するのが難しい。こういう主題は、貴志祐介『悪の教典』も思い出させます。『悪の教典』の蓮実聖司(ハスミン)は、生徒や他の教師を殺さないで済む方法を色々と検討しながら、最後の手段として殺しを常に意識していますが、『暗殺依存症』のマークは、殺しという選択肢が思考に入り込んでしまうことによって、その暴力衝動と常に戦うことになる。キレのいいアクション小説でありながら、己をいかに克服し、乗り越えるかというドラマでもあるのです。そしてここに、犯罪小説としてのうまみもある。

これ一作でも、ロブ・ハートの作品が楽しみになりますが、なんと、日本では3月にロブ・ハートの作品がもう一作刊行されたのです。それが、『パラドクス・ホテル』(創元SF文庫)。『暗殺依存症』の原著が2024年刊行、『パラドクス・ホテル』が2022年刊行で、重なっているわけでもないですし、一方はハヤカワの犯罪小説、一方は創元のSFということで、稀有な偶然という他ないでしょう。それにしても、お互いよーいドンで刊行したからか、それぞれの解説や訳者あとがきにも名前が登場せず、微妙な関係になっているのが不思議です(かろうじて、『暗殺依存症』の訳者あとがきと裏表紙の著者略歴には、〝The Paradox Hotel〟の名前があります)。ということで、こういう読書日記みたいな自由度の高い媒体でフォーカスしておこうよと思った次第。

さて、そんな『パラドクス・ホテル』ですが、こちらはSFミステリー。過去へのタイムトラベルが実現した世界で、時空港(タイムポート)併設のホテルの警備主任をしているジャニュアリーが主人公。彼女は元々、時間犯罪取締局(TEA)の調査官であり、その経歴を生かしてホテルに勤めているというわけ。彼女は過去や未来を幻視してしまう「アンスタック」という症状に悩んでいるが、ホテルで重要なサミットが迫っているというのに、時間が停止した死体を見つけてしまったり、自分が銃殺されるシーンを幻視してしまったりと、トラブルが続く。彼女は無事に事態を解決できるのか?

『暗殺依存症』と共通の魅力をあげるとすれば、キレのあるアクション描写、ということになるでしょう。特に、序盤に置かれた「あるイベント」が伏線となって起こる事件は、馬鹿馬鹿しくも最高に面白い。手に汗握ってしまいましたよ。もちろん、口当たりよく、読みやすい文体も共通の魅力です。訳者が違うのにどっちも読みやすいんですから、嬉しいですね。

もう一つは、これも『暗殺依存症』と同じく、克己の物語であったことは記しておきましょう。ジャニュアリーにとって、アンスタックは過去/未来と否応なく対峙させられてしまう病です。物語が進んでくると、次々トラブルが襲いかかる未来だけでなく、彼女にとっては過去も克服すべき対象であることが次第に分かってきます。亡くなってしまった恋人の事件が、彼女の中でずっと尾を引いているからです。彼女は、過去と未来を、いかに克服するか? 『パラドクス・ホテル』はもちろん時間SFなのですが、タイムパラドックスの方向には全然いかず、むしろ、ジャニュアリーを主人公とした冒険小説のプロットを豊かにするための仕掛けのようにも見えてきます。……というのはやや乱暴な結論ですが、これからもロブ・ハートには注目していきたい次第。二作を読む限りでは、どっちがメインフィールドの人なのか全然分からない。

ワジディ・ムアワッド『灼熱の魂』(新潮文庫)は2003年に発表された戯曲の書籍化(映画化も同題でされており、日本でも数回舞台化されているという)。映画の存在も今回初めて知ったので、どういう話かもまるで知らなかったのですが、これは凄いですねえ。ある日を境に沈黙を続けていた母、ナワルが公証人を通じて自分の子供たちに残した遺言は奇妙なものだった。双子の姉には、死別したはずの父への手紙を。弟には存在すら知らない兄への手紙を。それぞれの手紙を渡した時、沈黙が破られるだろう……というもので、非常にぞくぞくするような幕開けです。とはいえ、旅路の果てに明らかになる真相は実にエグく、凄絶なものです。著者自身の経歴(これを書いてしまうと作品の方向性がバレてしまう可能性があるので、ここでは割愛します)も作品世界に強い影響を及ぼしているのでしょう。2003年に発表された作品ですが、ここに描かれた悲劇は、今なお普遍性があるものです。忘れ難い一作です。

〇「コージー・ミステリー礼賛」

コージー・ミステリーを求める渇き……みたいなものが心のどこかにあって、いつもどこかに求めています。とはいえ、そればっかり読みたいか、というとそうではない。たぶん、シャーロット・マクラウドやクレイグ・ライスの原体験的なものが影響しているのではないかと思います。

と同時に、コージー・ミステリーって、どこからが該当するの? という疑問が常にありました。近年、「これはコージー・ミステリーなんじゃないの」という作例に行き当たることが多かったのですが、必ずしも版元がコージーをうたっているわけではなかったからです。ハードボイルドに対立する概念として作られた言葉なので、要素で切り出していけば、「素人探偵が主人公、多くは女性」「喫茶店の店主など何らかの職業がある」「地域コミュニティなど狭い範囲内での謎解きを行う」といったあたりになるでしょうか。

たとえば昨年創元推理文庫からJ・L・ブラックハースト『スリー・カード・マーダー』とジジ・パンディアン『壁から死体? 〈秘密の階段建築社〉の事件簿』が刊行されました。両者はマジックが重要な要素を担っているだけでなく、過去に師匠絡みの因縁があることがほのめかされること、先行ミステリーへの言及、密室と共通する要素が多々あります。しかし、東京創元社HPの分類では、前者は「本格ミステリ」、後者は「コージー」と分類されています。「密室殺人」の文言が登場するのは、前者のあらすじのみです。では、両者の違いはどこにあるのでしょう? 誤解を恐れずに言えば、両者の解決のレベルに、さしたる違いはありません。

やはり、『スリー~』のほうは、警部補が探偵役を務めている、というところがポイントでしょうか。どれだけ要素が似ていても、警察視点から1章を書き始め、テンポよく状況を整理し始める『スリー~』と、日常描写とキャラクターから話を起ち上げる『壁から~』の文体はまるで違います(そういう意味では、コージーは日本でいう「日常の謎」とシナジーを持つと言えそうです)。

あるいは、ジャンルへの自己言及性を拾うのはどうでしょうか? 『スリー~』では、J・D・カーの『三つの棺』で披露された「密室講義」をもとに事件を検討します。しかし、自己言及性という点では、ジジ・パンディアンもまったく負けていません。邦訳されたばかりの第二作『読書会は危険? 〈秘密の階段建築社〉の事件簿』では、作中に登場するミステリー作家のプロフィールを紹介するにあたって、「黄金時代の探偵小説作家とくらべると、アガサ・クリスティほど有名ではなく、クリスチアナ・ブランドほどマニアックでもないが、エラリー・クイーンのようにジャンルのファンからは崇拝されている」(p.100~101)作家だと書いている。マニアックな一文ではありませんか。翻訳ミステリーに横溝正史『八つ墓村』や島田荘司『占星術殺人事件』が登場するのも、もはや驚くには値しなくなってきました(アンソニー・ホロヴィッツの近作にも登場します)。とはいえ、ともう一度ひっくり返すなら、ジジ・パンディアンの作品には巻末に料理のレシピがついていて、これはまさに、コージーミステリーならではの「おもてなし」と言えます。

東京創元社のホームページで「コージー」とカテゴライズされているもののうち、ここ五年で刊行されているものを以下にリストアップしてみました(ジジ・パンディアンは重複するため除きます)。シリーズごとに並べてみます。もちろん、東京創元社だけがコージーを出しているわけではなく、ハーパー・コリンズや早川書房でも出ていますし、原書房のM・C・ビートン(〈アガサ・レーズン〉シリーズという素晴らしいコージーのシリーズを持っている)を無視するわけにはいきません。ただ、「コージー」の分類を出版社サイトで行っている東京創元社をサンプルとして使おう、ということです。

〇ジュリー・ワスマー

『シェフ探偵パールの事件簿』

『クリスマスカードに悪意を添えて シェフ探偵パールの事件簿』

〇C・A・ラーマー

『マーダー・ミステリ・ブッククラブ』

『危険な蒸気船オリエント号』

『野外上映会の殺人』

『ライルズ山荘の殺人』

〇アン・クレア

『雪山書店と嘘つきな死体 クリスティ書店の事件簿』

※第二作は五月に邦訳予定

こうやって並べてみると、読書会、古書店といった場がコージー・ミステリーと親和的な要素になっているということも言えそうです。パンディアンの「マジシャン」もそうですが、今までのコージー・ミステリーは、素人探偵であってもマクラウドのシャンディ教授のように先生だったり、料理店を営んでいたり(ワスマーはこのパターン)、登場人物その人がそもそもミステリーと距離を取った造形だったところ、読書会の参加者や、ミステリーが大好きなマジシャンが出てくることで、自己言及性だけではコージー・ミステリーとそれ以外を区別出来なくなった。そういうことは言えるかもしれません。それでいうと、クリスティン・ぺリン『白薔薇殺人事件』が、本格、フーダニットと「みなされる」理由はどこだろう、という話も思い出します。「犯人当て」の感覚が英米と日本で違って見えるのはもう仕方ありませんが、捜査の手続きの部分だけを切り出した時に、『白薔薇~』と『読書会は危険?』の区別はつくだろうか、と。

ここで何が言いたいかというと、入り口のところでコージーかそうでないかを区別したい、とかそういうことを言いたいのではありません。ただ、「なんか、思っている『コージー』と違うなあ」という思いを抱え続けてきた、そういう話です。もちろん、それぞれの作品はその時々で楽しく味わいました。ジュリー・ワスマーは記憶に残りそうな格言が良かったし、C・A・ラーマーは本国でのクリスティー像が逆説的に浮かび上がってくるようで面白い。アン・クレアの二作目も楽しみにしています。でも、なんか、食い足りない。

でもそれって、「自分の中の理想のコージー・ミステリー像」みたいなのを追いかけているに過ぎなくて、それも虚しくないのかな、と考えさせられたのが、ここ数年の状況でした。自分にとっての「コージー」の中心って、なんだろう? 核心ってなんだろう? 一作読むごとに思い悩んでいました。

ここまできたら今回の結論が言えます。ようやくクリーンヒットが出ました。私の中で、大好きな形のコージー・ミステリーだ、と自信を持って言える一作が出ましたよ、と。

〇クリーンヒットの「コージー・ミステリー」!

さあ、そこでジェス・Q・スタント『ミセス・ワンのティーハウスと謎の死体』(ハヤカワ・ミステリ文庫)です。MWA(アメリカ探偵作家クラブ)賞の最優秀ペーパーバック賞を受賞した作品ということで、注目していたのですが、これがとても面白かったんですよ。何がいいってね、本当にキャラクターがいい。ティーハウスの描写にもキレがある。超ドタバタ劇も笑える。おまけに、謎解きにもあっと驚くひねりがある。そして何より、苦味があるのです。

ヴェラ・ワン・チュウチュウはサンフランシスコで自らの中国茶専門店――〝世界に名だたる〟ティーハウスを経営している。ある朝、目覚めて店舗のある階下におりると、身元不明の男性の死体を発見する。ワンは刑事ドラマ(CSI!)が大好きで、自ら捜査協力を申し出るが、警察の反応はつれない。頭ごなしに「事件性はない」と決めてかかって、指紋の収集さえしないのだ……。

と、このあらすじで、もうワンのすごい行動を二つ飛ばしてしまったのですが、その二つがすごい。一つ目は、「ドラマで見たように、死体が倒れている場所をマジックペンで囲っておいてあげる(どう? 捜査協力が出来るおばあちゃんでしょ、というわけである)」、二つ目は「死体が持っていた謎のUSBメモリーをこっそり取り上げ、家の中に隠してしまう(警察が全然やる気ないんだから、私が捜査してあげなきゃね! というわけである)」。

どうですか? この二つの行動を見て、イライラしますか? 笑いますか? 私は、もう爆笑しました。めちゃくちゃなんだもん。エネルギーにあふれ、思い込みの激しさに突き動かされたパワフルな会話劇が、面白すぎるからです。作品には随所に「ヴェラ・ワンの殺人事件簿」「ヴェラのノート」という情報整理パートが横書きで入るのですが、これが、なんの役にも立たないのがサイコーに面白い。たとえば、鳥が事件に関係しているかも? と分かった直後の「ヴェラのノート」では、

〝容疑者

1 サンフランシスコ市 ハトをすべて野放しにしているから。〟(本書、p.173)

と、いきなりこうである。ああ、くだらない(褒め言葉)。くだらなくて付き合っていられない(褒め言葉)。

ワンはXを通じて死亡記事を出し、それを見て店を訪れた四人の人物に容疑をしぼって、捜査を続けていきます。でね、こっからがすごい。ワンは四人の容疑者にお茶と料理をふるまい、うちとけあっていくうちに思うのです――誰にも、犯人であってほしくないと。どうです? かわいいでしょう? 泣かせるじゃないですか。

おいしいお茶と料理を提供する場、魅力的なキャラクター……そういった、コージー・ミステリーに必須の要素が、このワンの心理が描かれた途端、爆発的な魅力に変わる。面白い。おまけに、ここには、私がコージー・ミステリーに求めてやまなかった、苦味がきちんとあるのです。ワンの「ある心理」がえぐられた瞬間、これは人生の苦味を受け止めて、そこで生きようとする人々の物語「でも」あることが明らかになる。上手い。上手いぞ、ジェス・Q・スタント。ここまで見据えてこのキャラ造形だったんですね。

もっと上手いところは、真相の部分です。もちろんネタばらしは出来ませんが、ティーハウスという舞台とワンというキャラクターを巧みに使って、実に意外な真相を演出している。これが、心憎い。サプライズを優先するあまり、ヒューマンな要素が疎かになることもない。絶妙の地点にオチるのです。嫉妬するほどずるい。

ということで、褒めすぎ、なのですが、ここまで「コージー・ミステリー」に求めるものが全て詰まっていて、おまけに謎解きの加点もあるとなると、これくらいのテンションになってしまうのもやむを得ないのです。2025年4月には本国でこのシリーズの第二弾が刊行予定ということで、こちらも大いに期待したいところ。いいですよ、ミセス・ワン。ぜひ読んでみてください。(2025年4月)

第102回2025.04.11 ロス・マクドナルドと若竹七海 ~葉村晶の新作を読める喜び~

若竹七海

『まぐさ桶の犬』

(文春文庫)〇告知から!

4月10日に発売した飛鳥部勝則『ラミア虐殺』(光文社文庫)の解説を書かせていただきました。一連の復刊の動きをみていて、どこかで飛鳥部さんについての文章も書きたいなあと思っていたので、解説のお仕事をいただけてありがたい限りです。

『ラミア虐殺』は雪によって閉ざされた山荘で連続殺人が巻き起こり、主人公は私立探偵、ということで、一見、「吹雪の山荘」もののパターンを丁寧になぞっているように見える作品です。もちろん、それも間違いではありません。唖然とするほどシンプルな手掛かりで指摘される犯人にはミステリー的にも驚くことでしょう。しかし、本当の驚きはそこではないのです。それは……読んで、確かめてもらうしかない(笑)。

それではあまりにも紹介者として心もとないので、もう少し踏み込んでおくと、『ラミア虐殺』は後の飛鳥部勝則の傑作――特に、本人が「ゴシック復興三部作」と名付ける『鏡陥穽』『堕天使拷問刑』『黒と愛』――への飛翔を決定付ける要素がはっきり刻印された重要作だと思うのです。解説では、そう思う理由について、アンソロジー『異形コレクション』にも言及しながら色々と考えてみました。いよいよあの『N・Aの扉』も新装版で復刊されますし、新作も予告されていますし、すごいことになってきましたね。あとは「飛鳥部勝則短編集成」「飛鳥部勝則短編傑作選」の刊行も期待したいところです。

そんなわけで、明日のトークイベントにいらっしゃる方は、どうぞよろしくお願いいたします。

さて、自分のことが後回しになってしまいました。3月、4月には『入れ子細工の夜』と『録音された誘拐』の連続文庫化も実現いたしました! こちらもよろしくお願いいたします。『入れ子細工の夜』には、敬愛する大先輩である法月綸太郎さんに解説を書いていただき、『録音された誘拐』では、大学時代からの友人である井上先斗さんに解説を書いていただきました。これらの解説にも、ぜひご注目いただければ幸いです。

〇最初は短評から

さて、ひとまずは3月に読んだ本の短評集から始めて、最後に『まぐさ桶の犬』の話をする……という感じでいこうと思います。4月前半の更新は、まずは国内編。国内と言いつつ『さむけ』があるのは、『まぐさ桶の犬』への重要なピースだからです。以下に取り上げる作品のリストを。

〇鮎川哲也『絵のない絵本 鮎川哲也短編クロニクル1954~1965』(光文社文庫)

〇三崎亜記『みしらぬ国戦争』(KADOKAWA)

〇宮内悠介『作家の黒歴史 デビュー前の日記たち』(講談社)

〇ロス・マクドナルド『さむけ』(ハヤカワ・ミステリ文庫)【再読】

〇若竹七海『まぐさ桶の犬』(文春文庫)

鮎川哲也『絵のない絵本 鮎川哲也短編クロニクル1954~1965』(光文社文庫)は。第一巻『夜の挽歌』、第二巻『占魚亭夜話』に続く同シリーズの三冊目。全三巻なので、これで完結ですね。今回はデビュー作『黒いトランク』の発表前後に書かれた作品を収録しているので、初めて読むものがかなり多かったですね。探偵作家がプロットを語るところをそのまま書いてパロディーのようにしている「Nホテル・六〇六号室」の脱力感とか、もとはNHKの推理番組のために書かれたという「おかめ・ひょっとこ・般若の面」の「やりすぎな手掛かり」とかがツボでした。とくに後者は末尾に置かれた作者注まで、びっくり、という感じ。ドラマならなおさらフェアな手掛かりになりますよね。

既読作の中からイチオシをあげるなら、100ページ近い分量がある「裸で転がる」。これは、鮎川哲也短編からベストを選べと言われたら、挙げたくなる逸品です。いやもちろん、「薔薇荘殺人事件」も「誰の屍体か」も「赤い密室」も「早春に死す」も捨てがたいんですが、それらに負けないぐらい好きですね。交通事故の挿話と夫の失踪という鮎川哲也短編のベタな作りから幕を開けますが、子どもの誘拐騒動(?)が思わぬ切断遺体の発見につながってからは、堂々たる本格編。私が好きなのは、遺体を切断した理由の面白さと、犯人の正体の部分ですが、再読してみると、隠された夫の生活の姿が明らかになっていく中盤も、読み応えがありました。うん、やっぱり好きです。この中編一つで元が取れるレベルの作品ですよ。

三崎亜記『みしらぬ国戦争』(KADOKAWA)は、ひそかに楽しみにしていた新刊でした。実をいうと、中学生の頃に『バスジャック』を読んでから、ファンなのです。奇妙な非日常が日常に溶け合っている短編世界がとにかく好きなのですが、中でもとりわけ好きなのが『となり町戦争』と『失われた町』。後者の話を先に済ませておけば、これは詩情と切なさが融け合った作品で、さらに、素晴らしいミステリーでもあるのです。

閑話休題。『みしらぬ国戦争』はタイトルからしてデビュー作の『となり町戦争』を思わせますが、帯にも《となり町戦争2.0》とうたわれています。そこで、久しぶりに『となり町戦争』を再読。となり町との戦争がはじまり、主人公の男は偵察任務を市役所から命じられるけれど、目の前で銃弾が飛んだり、砲撃が来たり、そういうことは一切ない。ただ、広報に死者の数が載って、人が死んでいることだけが分かる……という設定で、初読の時は、とにかく、怖かったのを覚えています。何か、一人だけ異常な世界に迷い込んでしまったような感覚が、肌にべったり張り付いて、離れなかったのです。

ところが再読してみると、どこか、オフビートな笑いのようなものを嗅ぎ取ったのが不思議でした。これは今思うと、当時は全然ピンと来なかった、「お役所対応のバカバカしさ」みたいなもののリアリティーが、異様なまでの密度で書かれているからだと思います。たとえば、戦争に関する説明会が開かれた時、住民が気にするのは、戦争の大義や目的ではなく、「うちの窓ガラスが割れた時の補償はいくらだったのに、隣はいくらもらっている」ということだったりします。たとえば、こんな状況下にもかかわらず、辞令や任命は正式な文書で行われ、作中では、その文書が図版として挿入されていたりします。こういう描写の一つ一つが、やけにリアルで、生々しいのです。と同時に、自分もそうしてしまうかもしれない、と思わされます。日常、というのもが一見変わらないように流れていくのだとしたら、その流れに身を任せて、目の前のことだけ気にして生きるかもしれない。私にとって、『となり町戦争』で書かれた主題は、初読時から17年かけてようやくリアルに感じられた――ということになります。

では『みしらぬ国戦争』はどうかというと――これも、怖い。ここでは、国名も位置も分からない未確認隣接国家(UNC)との戦争が描かれ、「交戦状態」に二年間置かれ続けた「この国」が描かれます。「非平和状態」にうんざりした国民たちの視線を拾い上げる「ユイ」のパートでは、海外に流れ着く謎の漂着物と謎の文字の秘密に迫り、一方、対策本部の工作班として任務に従事する「奥崎」のパートでは、この戦争の裏側が語られていきます。この「ユイ」と「奥崎」のパートを交互に書いて、ある事実が明らかになるところまでで、本の前半という感じです。戦争の真実の姿が見えた瞬間に、戦慄。やはり、すごいことを考える人です。ロシア‐ウクライナの情勢だけでなく、コロナ禍を巡る世相の感覚さえ取り入れられ、あまりにも「リアル」な人々の動きが描かれている辺りは、『となり町戦争』に通ずる衝撃です。考えてみると、中学生の私が『となり町戦争』を咀嚼しきれなかったのは、湾岸戦争にまつわる認識が十分でなかったからです。だからこそ、17年を経て読み返し、三崎亜記がそれを作品に落とし込んだ手さばきに感動した、ということなのだと思います。そういう意味では、『みしらぬ国戦争』の恐ろしさを、私はまだとらえきれていないのではないか。そんな風にも感じます。これも、時を経て読み返したい一冊です。

そんな『みしらぬ国戦争』と、ある意味では奇妙に響き合ったのが、宮内悠介『作家の黒歴史 デビュー前の日記たち』(講談社)です。一度は消そうとしたブログやmixiのエントリ、日記などを掘り起こし、当時、自分が何を考え、何を思ってこれを書いたか、それを批評的に自己分析していくという、ある種、トンでもない本。このタイミングで持ち出してきたのは、そのものずばり、「二〇〇八年のガザ紛争」という章があるからです。現代の戦争の現況や構造に一家言ぶつける若き日の宮内氏の姿が、どこか、『となり町戦争』『みしらぬ国戦争』的な主題と響き合った――ということでしょう。特に、イラク日本人青年殺害事件への言及には、息が詰まりました。

もちろん、当時の文章そのものも尖りまくっていて面白いのですが、若かりし頃の自分に時に寄り添いつつ、時に「何を言いたかったのか分からん」と突き放しつつ、自分の文章を「解読」していく現在の宮内氏の文章がキレキレで、引き込まれてしまいます。どこか、「失われた青春もの」的なエッセンスもふんだんに詰め込まれていて、やけに涙腺に来るんです。なんででしょうね……。共感性羞恥よりも先に、切なさと笑いが同時に襲ってきてしまったんですよ。特にね、これ、今原稿を書いているだけで涙腺に来るんですが、「想像の5シリング/想像の釘」が良すぎてね。なんのことか分かりませんよね。ほんとすみません。読んで確かめてほしいんですが、この文章に出会った瞬間なんか涙が止まりませんでしたよ。詩ですよ、詩。

〇葉村晶の新刊を読む――ために

去る3月に、若竹七海『まぐさ桶の犬』(文春文庫)が刊行されました。『不穏な眠り』以来、実に5年ぶりの〈葉村晶〉シリーズ最新作です。私立探偵でありながら、ミステリ専門書店〈MURDER BEAR BOOKSHOP〉のアルバイト店員である葉村晶ですが、最大の特徴は有能だけどすこぶる不運、というところ。毎度、ぼろぼろになりながら真実に辿り着くその調査行は見ごたえたっぷり。短編集の『依頼人は死んだ』『静かな炎天』『不穏な眠り』も、もちろんこらえようもなく面白いですが、不運すぎる調査行を存分に味わえるのはやはり長編。衝撃度も含めて、『さよならの手口』が大好きです。

と、前置きはまだまだ長くなります。というのも、このタイトル、『まぐさ桶の犬』ですが、すごく見覚えがあるけど、どこで見たか全然思い出せなかったからです。調べると、イソップ童話の中のエピソードというのは出てくるのですが、それを読んでもピンと来ない。そして、『まぐさ桶の犬』を開いて、エピグラフを読んだ瞬間、衝撃を受けることになるのです。カッコで書いてあるのは、注として挿入されているものです。

〝だから秣桶の犬みたいに(イソップ物語より〝自分に不必要な物は他人にも使わせない〟の意)妹を殺したんです。 ロス・マクドナルド『さむけ』小笠原豊樹訳〟

ぐっはあ。それだ、ロスマクだ。ロスマクだよ。でも、この一文どこで見たんだろう、とさらに思考は混迷を極めていきます。これはもう、一回原典にあたっておくしかない。イソップ童話と『さむけ』、両方です。まずはイソップ物語のほう。

〝まぐさおけの犬

牛のまぐさおけで勝手に寝ていた犬は、まぐさを食べようとする牛たちに吠えついて寄せつけません。おかげで牛は一口も食べられず、とうとう仲間内でこう言うようになりました。「ずいぶん身勝手なやつだなあ。いくら自分がまぐさを食べられないからって、おれたちにまで食うななんてさ」〟(『夜ふけに読みたい はじまりのイソップ物語』より)

J・D・カーの翻訳書でもお世話になっている和爾桃子さんの名前がクレジットされている平凡社の本でようやくヒット(他の翻訳者に田野崎アンドレ―ア嵐さん)。これを読むと、確かに「自分に不必要なもの(=まぐさ)を他人にも使わせない」という要約で合っているんですけど、犬の身勝手さ、自分にいらないものでもそれで他人が得をするのは少しも許容できないというような狭量さをたとえたものだと分かってきます。だからこそ、この童話と「殺人」を掛け合わせたロス・マクドナルドのセリフは、まさに取り合わせの妙といった感じです。

さ、それでは『さむけ』です。ここから『さむけ』の話がかなり長くなり、おいおい若竹七海の新刊の話を早くしろよ、と思われるかもしれませんが、寄り道に見えてこっちも本道なのでしばらくお付き合いください。

まず問題の言葉は、p.182に登場します(確認にはハヤカワ・ミステリ文庫版を使用)。再読してみて、この言葉に至る文脈もすっかり記憶から抜け落ちてしまっていたのにびっくり。私が『さむけ』で覚えていたのは、メイントリックの部分のみで、それも法月綸太郎「複雑な殺人芸術」の指摘が心に残っていたからでした。ここでは、『さむけ』のあらすじを丁寧になぞりながら、p.182に至るまでの展開を確認していきましょう。

私立探偵リュウ・アーチャーは弁護側の証人として出廷した裁判の終了後、青年アレックス・キンケイドに声をかけられる。新婚旅行の初日に失踪してしまった、新妻のドロシー(ドリー)・マギーを捜してほしい、というのだ。二人が泊まったホテルのカメラマンや、ドリーの写真を求めたという謎の男を尋ねるうち、ドリーは名前を変えて大学に在学し、大学の補導部長ロイ・ブラッドショーの母親の運転手を務めていることが判明する。こうして第一の依頼(失踪人探し)は解決するものの、ドリーは帰ろうとしない。数日後、アレックスを再度訪ねたアーチャーが見たのは、裂けたブラウスを身にまとい、両手を血まみれにしたドリーの姿だった。ドリーは、彼女の主任教授であるヘレン・ハガディが亡くなったことと「わたしのせいよ」という言葉を告げる。彼女を子供の頃診たことがある精神科の医師、ジェイムズ・ゴッドウィンは、彼女は子供の頃にひどい経験をしており、トラウマが再燃してもおかしくはないとほのめかす。ここまでで、大体100ページといったところ。ドリーという謎の女を軸に、殺人が起き、いよいよ彼女の過去が明かされていく、という流れです。

件の言葉が出てくるp.182は12節(p.166~p.187)。ドリーの伯母にあたるアリス・ジェンクスに話を聞きに行く場面です。ドリーの母親(アリスにとっては妹)であるコンスタンスと、父親のマギーの過去が語られ、マギーがひどい父親で、〝自分のものにならないおもちゃを〟(p.172)壊すかのようにコンスタンスを殺したことが明らかになります。ドリーは、幼い時にその場面を見てしまったのです。ドリーは家庭環境の悪さのせいで、もともと学校の成績が良くなく、友達もいなかったので、家を引っ越して治療をしていました。

〝ほんとは町へ越したがっていたけど、お金がありませんでした。その代わりにマギーと別れて、この家へ来たんです。この家へ来ただけでも、いくらかは気晴らしになったようね。あの男はそれが癪のたねだったのです。女房が人間らしさをとり戻すのは、とうてい我慢できないのね。〟(『さむけ』、p.182)

だから(マギーは)秣桶の犬みたいに、妹(=コンスタンス)を殺したんです――というわけである。すごい言葉ではありませんか。まぐさ、ではなく、支配を及ぼしたいのが自分の妻、というのも非常にグロテスク。再読してみて「自分はこんな言葉を忘れていたのか」と衝撃を受けるほど、イヤな言葉です。しかも、このセリフはある意味『さむけ』という小説の急所でもあります。作中で起こる悲劇の遠因は、この「まぐさ桶の犬」――マギーであったわけですから。

さて、これで若竹七海の新刊の話をする準備は整ったわけですが、いったん、『さむけ』を再読した感慨にも触れておくと、今回目に留まったのは「霧」の表現でした。作中では「霧」の表現が執拗に繰り返され、謎に包まれたドリーの過去を象徴するかのようです(解決編では「明るい月」〈p.446〉がようやく見える)。裁判所でアレックスに声をかけられるシーンから、印象的な表現が随所にあり、学生の頃は退屈に感じられた文章も光り輝いて見えるようでした。この小説の細部を味わい尽くせたな、と思える再読になりました。その重要な細部の一つが、「秣桶の犬」という言葉だったわけです。

〇さて、いよいよ本題へ

さあ、ここで若竹七海『まぐさ桶の犬』の話です。冒頭に、ひょんなことから依頼された「ボディガード」先での事件を描いておいて、魁星学園元理事長からの依頼で、稲本和子という女性を捜すことになる――というのが話の出発点。魁星学園を経営する一癖も二癖もある家族の人間関係と、背後に控える陰謀に立ち向かっていくうち、不運な女探偵はまたしても満身創痍に――というのが大体のあらすじ。『さむけ』のあらすじを紹介したのでピンときた方もいるかもしれませんが、「(女性の)失踪人探し」と「大学/学園」という要素を若竹七海流の手さばきでマッシュアップしたような印象があります。

とはいえ、読み味はまったく異なります。冒頭にカットバックとして置かれたシーンから切れ味抜群です。葉村の運転している車(書店の店主が所有する古い車で、その毒々しい緑色の車体から〝毒ガエル〟と呼ばれる。この描写だけで相当面白い)が追突され、「いったいどこのどいつだ、わたしを殺そうとしているのは……。/心当たりは、ありすぎるほどあった」と葉村が述懐しますが、読み進めていって、ある部分に差し掛かるとまさにこの場面が描かれる。ここからの攻防はまさに手に汗握る素晴らしいもの――なのですが、そこに、「あんなピンチ」まで用意してみせるところが非常に心憎い。上手すぎます。序盤から、しっかり前フリもしていますからね。

タイトルの「まぐさ桶の犬」については、エピグラフのみならず、p.141でしっかり説明され、作品の重要なテーマともなっています。その「エグさ」は、ロス・マクドナルドとはまったく違った形で発揮されるのです。今回の事件は、どこに核心があるのか分からない状態がかなり長く続き、したがって暗中模索感も強いのですが(そう言う意味で、ロスマクが張り巡らせた「霧」をも思わせるのです)、それでも振り落とされないのは、「まぐさ桶の犬」という言葉の象徴性が作品を貫く強い柱になっているからだと思います。5年ぶりの新作、堪能しました。何より、新型コロナ以後の現実に、葉村晶も生きている、というこの事実だけで嬉しい。

巻末に「富山店長のミステリ紹介」が置かれるのも恒例となってきましたが、仕事として翻訳ミステリーを読む日々が続いたこの5年間のトピックがやたらと多いので、「分かる!」度が高くて笑ってしまいました。ビブリオ要素も、もちろんこのシリーズの大事な魅力です。(2025年4月)

第101回2025.03.28 探偵という「機械」 ~松城明、絶好調!~

松城明

『探偵機械エキシマ』

(KADOKAWA)〇告知から!

4月2日に、杉江松恋編『名探偵と学ぶミステリ:推理小説アンソロジー&ガイド』(早川書房)が刊行されます。子供向けの叢書でありながら、大人が読んでも面白いマニアックかつトリッキーな一冊となっています。杉江松恋による全四回のコラムによって、謎解きや名探偵、トリックや推理の面白さを知りつつ(このコラム、語り口が良く、特にクイズと謎解き小説の違いについて語った第一回の内容は見事です)、七人の小説家が書いたパスティーシュを読んでもらう、という建付けのアンソロジーとなっています。収録作について軽く触れておきましょう。

楠谷佑「パブリック・スクールの怪事件」の担当はシャーロック・ホームズ。翻訳調の語り口も見事に再現しつつ、三人の生徒から犯人を絞り込むソリッドなフーダニットと、消えた凶器の謎をスマートに描いています。辻真先「アルセーヌ・ルパンのお引っ越し」は、ルパンが引っ越しをする前に客を招いて自分のコレクションを自慢する……という設定の小品。作者らしい明朗闊達な雰囲気は、まさに子供の頃読んで楽しかったあのルパンの雰囲気。斜線堂有紀「キャロル・ハートネル大いに憤慨す」はポアロものの一編。クリスティーの別名義であるミス・ウェストマコットまで出して、レストランに訪れた「ベルギー人の小男」への愚痴からスタートする語りは、クリスティーらしい騒がしさです。

水生大海「一つの石で二羽の鳥を殺す ―To kill two birds with one stone.」は、作中ではその名を伏せられていますが、ミス・マープルものの一編です(クリスティーが二作も!)。ミス・マープルもの「あるある」の伏線の趣向がきちんと守られていて、それだけで嬉しくなってしまう逸品です。青崎有吾「シチリアオレンジジュースの謎」は、もちろんエラリイ・クイーン! 犯人が自白しているにもかかわらず、現場から消えたオレンジジュースの謎に執着してしまうエラリイ――というシチュエーションです。作風のエミュレーションの度合いがさすが。福田和代「南洋のアナスタシア」は007のパスティーシュ。現代のモルディブを舞台に、ロシアとウクライナを巡る世相まで取り込まれていて、これって、実は児童向け小説にぴったりの要素だよなと思わされました。娯楽小説に触れながら、物事に目を向けるきっかけになる、というか……。

不肖わたくし阿津川の短編は、「オムレツは知っていた」というタイトルで、ネロ・ウルフものの一編です。去年の8月、読書日記の第86回と第87回で、「ネロ・ウルフ(不)完全攻略」をやっていたのは、このためだったんですね~(唐突な種明かし)。原稿用紙換算30枚の短編のために、邦訳作品をほぼ全て読む必要があるのか、というツッコミは甘んじて受け入れますが、でもネロ・ウルフを読むの楽しかったですし、貴重な機会だったのは間違いないので。ということで、小品ですがある種の労作です。ぜひ御目通しを。

〇2月に読んだ小説いろいろ

今回も2月に読んだ本の短評集をお届けします。こちらで特集を組むことを検討していたナナ・クワメ゠アジェイ・ブレニヤー『チェーンギャング・オールスターズ』(集英社)は「週刊現代」に、竹内康浩『謎ときエドガー・アラン・ポー 知られざる未解決殺人事件』(新潮選書)は「週刊文春」に書評を書かせていただけたのもあって、せっかくなら読書日記では、より広く紹介しようと思います。

新刊がメインですが、ロバート・ウェストール『かかし』のみ既刊です。以下は取り上げる本のリストです。

〇伊吹亜門『路地裏の二・二六』(PHP研究所)

〇貴戸湊太『図書館に火をつけたら』(宝島社文庫)

〇S・J・ショート『私があなたを殺すとき』(ハーパーコリンズ・ジャパン)

〇ジャック・ケッチャム『冬の子 ジャック・ケッチャム短篇傑作選』(扶桑社文庫)

〇スティーヴン・ハンター『フロント・サイト3 ファイヴ・ドールズ』(扶桑社文庫)

〇ロバート・ウェストール『かかし』(徳間書店)

〇松城明『探偵機械エキシマ』(KADOKAWA)

伊吹亜門『路地裏の二・二六』(PHP研究所)は、二・二六事件の裏で起きていた「ある事件」を描き出す歴史ミステリー。伊吹が敬愛する連城三紀彦には、同じく二・二六事件の裏側で起きていた事件を連作短編集の形で描き出す「疑似歴史小説」である『落日の門』という作品がありますが、その『落日の門』への挑戦ともとれる、大胆な趣向の一作です。冒頭には、陸軍省にて歩兵中佐が軍務局長を惨殺する一幕が描かれ、主人公の浪越破六に視点をバトンタッチすると、犯人も被害者も明白に見えるこの事件に、見えていなかった「ある事実」を提示することで、作者流の本格ミステリーであることを予告します。事件は続発し、被害者の数もどんどん増えていくのでスケールもすごいことになっていきますが、そのスケールに見合った滾るような情念の動機にノックアウト。作者の作品で言えば、時代背景などを含めて『幻月と探偵』(角川文庫)の裏面といった感じがあるのもツボです。それにしても、高校では世界史選択だったし、日本史に詳しくない私が二・二六事件にこんなにも惹かれるのは……やっぱり、原体験の宮部みゆき『蒲生邸事件』の影響があるよなあ。

貴戸湊太『図書館に火をつけたら』(宝島社文庫)は、図書館で火事が発生し、鎮火してみたところ密室状況の地下書庫から死体が発見されて……というお話。図書館職員が警察の事情聴取を受けながらも、時間が惜しいと、スプリンクラーで濡れてしまった本を淡々と修復処置をするため手を動かしているという描写だけで妙にツボなのですが(一度に修復出来る本の数に限りがあるけれど、濡れたまま放置するとカビてしまうので、近隣の施設に協力を求めて冷凍庫を貸してもらう――とか、こういうディティールが面白いのです)、謎解きも本格派。「読者への挑戦状」つきなのも嬉しい。容疑者に対して行われる消去法推理は、手掛かりを全て先に挙げて最後一挙に消去するクイーン式とは異なり、一人一人順繰りに検討していくところも面白く、狙いもユニークです。京都大学推理小説研究会の現役生に聞いた犯人当ての「ある流行」と奇しくも一致していますが、やり方はまた違いますよね。

S・J・ショート『私があなたを殺すとき』(ハーパーコリンズ・ジャパン)は、夫を亡くした三人の妻たちによって構成された〈ヤング・ウィドウズ・クラブ〉で起こる事件が描かれます。三人の妻のキャラクター描写だけでも面白く、それぞれに仲間たちに言えない秘密を抱えながら(再婚が決まっていたり、実は復讐計画を胸に秘めていたりといった按配)互いの思惑が交錯していくところがいかにもなサスペンスの建付け。このクラブに、四人目の会員が入って、事態は大きく動き出す――というのが大まかなあらすじ。中盤以降手数の多いどんでん返しの連打が心地よく、少しずつ盤面が整理され、全体の構図が明らかになっていくところは、スライドパズルを見るよう。ということで、連鎖式スライドパズルどんでん返し、と名付けてみましたが、あんまりイカした命名じゃないですね。サイコスリラー好きには薦めておきたい一冊。

ジャック・ケッチャム『冬の子 ジャック・ケッチャム短篇傑作選』(扶桑社文庫)は、日本独自編集の短編集。ケッチャムは高校生の頃に読んだ『隣の家の少女』が完全にトラウマになり、もう怖くて他の作品を手に取っていなかったのですが、短編なら……と思ってチャレンジしてみました。割とトラウマのイメージ通りの露悪的な作品も多く、風俗嬢と男の対話のみで構成された「聞いてくれ」とか、『オフシーズン』の後日譚だという「冬の子」などは割とイメージ通りで、普通に顔をしかめてしまったのですが、個人的な収穫は「作品」と「三十人の集い」といったブラックユーモア全開の作家小説。「作品」では殺し屋にとある依頼をする小説家の姿が描かれ(エルロイやスティーヴン・キング、ジョイス・キャロル・オーツの名前が登場するところにも注目)、「三十人の集い」は作家が読書会に呼ばれたところ、そこでは……という短編で、人を食ったオチにニヤリ。「作品」のオチなどはかなりグロいのですが、殺し屋の困惑ぶりを思い出すとじわじわ笑えてきます。なんだ、ケッチャムさんってそういう人だったのね、という妙な親しみも感じ、他の長編作品にも挑戦しようと思った次第です……うん。ショックが癒えたらね。

スティーヴン・ハンター『フロント・サイト3 ファイヴ・ドールズ』(扶桑社文庫)は、代表作『極大射程』にも登場する海兵隊退役一等軍曹、ボブ・リー・スワガーの過去を描く〈スワガー・サーガ中篇三部作〉の最終巻にあたる作品。実は、ハンターは『極大射程』しか読んだことがなく、同作についても「うん、有名作だしなあ。読んでよかったなあ。まあ、他の作品はいいかなあ」と思ったぐらいで、あまりいい印象はありませんでした。大学生時代にサークルの先輩が主催していた「俺たち普段趣味の本しか読んでいないけど、月イチでちゃんと興味ないジャンルの名作も読もう」という趣旨の読書会(という名の勉強会)で手に取ったんですよね(ちなみにその読書会での大当たりはトマス・H・クック『夜の記憶』。語り口も謎解きの衝撃度も素晴らしく、読書会当日は大盛り上がりでした)。

で、まあ今回なんで手に取ったかというと……帯に「巨匠ハンターがジャッロへの偏愛をこめて」とあり、解説の千街晶之がダリオ・アルジェントやエラリイ・クイーンの名前を引き合いに出していたからです。それは……読まないといけないよね。『極大射程』の前日譚ということで、作中年代は1978年。女性の死体を切り刻み、内臓を引きずり出すという猟奇殺人が巷で起こり、警察は頭を悩ませてスワガーを事件の捜査班に招いてアドバイスを求める……という筋で、確かに、殺人犯の独白や残虐描写の濃度はジャッロ風ながら、事件の証人をぶん殴って証言を聞き出すスワガーの振る舞いは結局いつも通りのマチズモ全開。もちろんそれはそれで古い冒険小説として楽しめるわけですが、題材がいつもと違うだけかあ……と思いきや、唐突に明かされる真犯人の正体とその動機は、ほんとに、エラリイ・クイーンのアレ(笑)。こんなことってあるんですね。ちょっとヘンな今年の収穫として記憶に留めたい一作です。

ロバート・ウェストール『かかし』(徳間書店)は、イギリスの児童文学の巨匠が1981年に著したカーネギー賞受賞作。日本での邦訳刊行は2003年です。で、何で急に読もうと思ったかというと……飛鳥部勝則『堕天使拷問刑』(ハヤカワ文庫JA)という長編のせいなのです。同書にはまるまる一章を割いて、作中人物の一人が書いた「オススメモダンホラー」という文章が挿入されています。モダンホラーのベタな名作を挙げるベストや年表だけでもすごい資料性ですが、もっとすごいのは、テーマに沿ってマニアックな作品を次々挙げる紹介パート。のっけからレイ・ラッセルの怪作『インキュバス』を挙げて面食らわせてくれますが(何せチ〇コで人を殺す小説なんですから。読書日記初の下ネタ?)、紹介された作品の多くがもはや入手困難なのがつらい。でも『かかし』については、まだ現役で手に入ったのでぜひ読んでみようと思ったのです。児童書ってそれが強いですよね。長くそこにいてくれる。

さて、『かかし』です。本書では全寮制の学校に通うサイモンの視点で、夏休みに起こるある出来事が描かれます。夏休みに入る前、校長先生に呼び出され、不安に思っていると、母親が会いに来て再婚を考えている事実を告げられます。強い軍人だった父親。画家である新しい父親。サイモンは新しい家になじむことが出来ず、広いカブ畑を歩いていた時、古い水車小屋を見つけます。その小屋に心惹かれ、ある日……カブ畑に、三体のかかしが現れる。それが怖い。何が怖いって、少しずつ動いたり、迫ってきたり、それだけなんですが、とにかく怖い。「何が起こっているのか?」という恐怖がじわじわ這い上がってきて(実際に理由があり、それが解き明かされる部分はミステリー的でもあります。ただ、それでもなお割り切れない部分が残るのが厭なのです)、しみじみ怖い。もう「怖い」の連呼になっていますが、子供の頃読んでいなくて良かった~という気持ちと、子供の頃に出会っていたかった~という気持ちが半々ですね。その時に読んでいたらトラウマになっていたと思うのです。悪い意味でも、良い意味でも。

〇松城明、代表作誕生か!?

松城明『探偵機械エキシマ』(KADOKAWA)は、テクノロジーと異様な設定を得意とする作者の持ち味が存分に発揮された連作短編集で、第四作にして、いよいよ代表作誕生の感がある傑作です。私は昨年光文社から刊行された『蛇影の館』にも推薦コメントを書いておりますが、いやあ、好きなんですよね、松城さん。毎回ちょっとヘンで、しかも尖った趣向をやってくれます。

さて、今回の新刊『探偵機械エキシマ』は、各編趣向や狙いの異なる五編を収めた連作短編集であり、一編目「Open the curtain」は最初に読むからこそ意味がある好編です(私はこういう短編が大好きで、パーシヴァル・ワイルド『悪党どものお楽しみ』の一編目「シンボル」のように、いちばん最初に読むことでしか、輝きを発揮しない儚さがあるのです)。実のところ、一切の前情報を入れずに一編目を読むほうが、衝撃度は高いと思うので、予断を持たずに味わいたい方は以下の説明に目を通さずに読んでみてください。

「探偵機械エキシマ」は、AI探偵エキシマとその助手・空木の探偵物語として展開します。AI探偵、というと早坂吝の〈探偵AI〉シリーズなど、過去にも多くの作例が存在しますが、その中でもかなりクセのある設定を導入しているのが魅力。というのもこのエキシマ、人を味方(フレンド)/不明(アンノウン)/殺人者(エネミー)の三種類に分類して認識しており、推理の結果、対象を「人を殺して隠している人物」=エネミーとして認識すると、その犯人を殺害し、排除しようとするのです。エキシマの管理者権限を持つ空木は、エキシマが犯人に襲いかかろうとする一瞬を狙ってその動きを停止し、推理をエキシマから引き出して、犯人に自白を促さなくてはなりません。

エキシマはその瞬間まで、自分の推理過程を明らかにせず、ただ「推理する機械」としての機能を全うします。まさしくデウス・エクス・マキナ。このシステマチックな探偵遊戯に、麻耶雄嵩の〈メルカトル鮎〉シリーズや、『神様ゲーム』『さよなら神様』に通じる、名/銘探偵の無謬性、絶対的優位性を逆手に取った仕掛けの数々を思い出す人もいるでしょう。特異な設定を用いながらも、その魂は直球の本格ミステリーなのです。

二編目「Lost and found」は、本書の中で最もソリッドなフーダニット。ビルとビルの隙間に落ちた死体と脚立。なぜ脚立は使われたのか? オーソドックスなプロットであるがゆえに、エキシマの計算高さが目立つ一編です。

三編目「Don’t disturb me」は、「小説野性時代2024年11・12月合併号」に掲載された短編です。この短編を読んだ時から既に、「松城明、またヘンなこと(面白いこと)やってるな」と嬉しくなる作品でしたが、連作の中の一編になるとまた違った味わいのある逸品です。過去の殺人事件について推理する、いわゆる「回想の殺人」パターンの作品ですが、エキシマが導き出す結論には驚愕。

四編目「You have control」は、何気ない日常のスケッチに思える会話から幕を開け、殺人事件の発生を予期させるあるアイテムから風雲急を告げ、タイムリミットサスペンスと本格ミステリーの掛け合わせが楽しめる作品です。もっともスリリングな一編と言えるでしょう。続く最終話「Just a machine」は多くを語れない作品ですが、ここにも驚きの趣向が仕掛けられており、最後まで油断なりません。ちょっとヒューマンドラマ色もあるあたりが心憎い。

ということで、『探偵機械エキシマ』、ぜひとも本格ミステリー好きに読んでみてほしい一作です。松城明、その名を覚えておいてください。(2025年3月)

第100回2025.03.14 100回なので「私的100選」やろうぜ! ~石川県立図書館講演会レポート~

千街晶之

『読み出したら止まらない! 国内ミステリー マストリード100』

(日経文芸文庫)〇21世紀翻訳ミステリベスト、発表!

早川書房の「ミステリマガジン」2025年4月号の特集は「21世紀翻訳ミステリベスト!」。90人の評論家作家等々にアンケートを取り、21世紀の翻訳ミステリの現時点でのベストを決めようという企画。「本格ミステリベスト10」でも、「クォータリーベスト」の企画がありましたが、2025年なので節目としてそういう企画が多いですね。全90作品について、ガイドと書評が総覧のように掲載されており、ブックガイドとしても使える雑誌になっています(90、というやや半端な数字になっているのは、点数が明かされている第50位の時点で投票者2名になっていますので、91位以降は投票者1名のみで、かつ、同率順位が多すぎて掲載しきれないのでしょう)。

この「21世紀ベスト」では、各投票者の内訳が開示されていませんので、せっかくだからここに私の投票を記しておこうと思います。今見ても、いかにも私だなあって感じのセレクトです。せっかくなので、私がつけた順位と、ベスト内での順位も確認しておきましょう。作品名の後にカッコで書いてあるのが、ベスト内での順位です。

1位:ジェフリー・ディーヴァー『ウォッチメイカー』(2位)

2位:ジャック・カーリイ『ブラッド・ブラザー』(63位)

3位:R・D・ウィングフィールド『夜のフロスト』(10位)

4位:ケイト・モートン『湖畔荘』(17位)

5位:クリストファー・プリースト『奇術師』(56位)

6位;ルー・バーニー『ガットショット・ストレート』(82位)

7位:ミシェル・ビュッシ『恐るべき太陽』(75位)

8位:ヘニング・マンケル『苦悩する男』(圏外)

9位:アン・クリーヴス『野兎を悼む春』(圏外)

10位:コニー・ウィリス『犬は勘定に入れません あるい、消えたヴィクトリア朝花瓶の謎』(圏外)

という感じ。50位までに3作、90位までなら7作送り込んで、趣味に走った3作は案の定圏外という結果でした。でもコニー・ウィリスはさあ、そりゃあSFだけどさあ、ドロシー・L・セイヤーズへのオマージュ爆盛りの愉しい探偵小説じゃないですか……。反省は色々あり、ケイト・モートンは『秘密』『湖畔荘』でやはり評が割れたよなあとか、ヘニング・マンケルは『背後の足音』が52位に迫っているので、私もそっちにしておけば上に押し上げられたなあ! とか、色々考えるわけです。でもまあ、こういうのがベスト選びの愉しさですよねえ。気になる全体のベスト1位は、ぜひとも本誌でご確認ください。

さて、もう一つの愉しみといえば、カウントです。何冊読んでいるか、というチェック作業。私は、およそ100選というものを見つけると、すぐにペンを持ってきて、チェックをつけたくなる性分なのです。これは通っていた中高一貫校にOB・OG推薦図書の120冊というのがあって、躍起になって潰していたのに原体験があるんでしょうねえ。ということでチェックしてみたところ、「21世紀翻訳ミステリベスト!」の未読は90冊中7冊でした。ちょうどクリア出来そうなのでどこかでクリアしたいですが……ジョー・ウォルトンの〈ファージング〉三部作は長いなあ。これ出たの、まだ私が高校生の時なので、さすがに分量に尻込みしちゃったんですよねえ。マイケル・シェイボン『ユダヤ警官同盟』は、恥ずかしながら初めて知ったので、ぜひとも読んでみたいですね。

〇100選、という夢

「ミステリマガジン」の話から始まり、今日のテーマは「100選」です。今回書影を掲載している千街晶之『読み出したら止まらない! 国内ミステリー マストリード100』(日経文芸文庫)を最近家から発掘したんです。2014年に刊行されたもので、当時入手が比較的容易な作品、かつ、その作家の代表作をある程度外すという方針のもと選ばれた「マストリード」な100選を紹介するもので、その密度から、刊行当時大学生だった私は、読書の指針として大いに参考にしたのでした。この「マストリード」企画は、杉江松恋による海外編、末國善巳による時代小説編、大矢博子による女子ミステリー編の四冊が刊行されており、いずれも充実の内容でした。

今回「国内編」を発掘して「おおっ」と思ったのは、大学生の時のチェックが残っていたことです。100冊中、39作品に黒いペンでチェックが入っていました。購入当時読んだことのあるものにまずチェックを入れた痕跡です。社会人になってからは家の中で本書を見かけた記憶がないので(家にあるはずなのにどうして、とは聞かないで……)、大学時代でチェックがストップしたものと思われます。そこで、赤いペンを持って、それから約10年のうちに読むことが出来た本にチェックをつけていきました。すると、100冊中、80冊まで進みました。この『マストリード』を参考に本をかき集めておき、10年余りの歳月の中で少しずつ読み進めていたおかげで、いつの間にかここまで進んでいたのか、と懐かしさと充足感が湧きました。時を経てリストやレビューを読み返すと、また違った感慨があります。

思えば、2012年11月に週刊文春臨時増刊号として刊行された「東西ミステリーベスト100」を買い、チェックをつけて、未読作を潰していくことから、私のミステリー体験はよりディープな方向にいった気がします。当時は受験期だったので、チェックまでつけておいて、本格的に潰し始めたのは大学入学後ですが。「東西ミステリーベスト100」の良かったところは、それまで全然興味の無かった犯罪小説やハードボイルド、冒険小説といったジャンルにも入っていくことが出来たこと、名前は知っているけれど作品を読んだことのなかった作家に触れることが出来たことでした。その結果として、「なんだか合わないな」と思うことは当然あります。でもそれで全然かまわないのです。「ベスト100に上がっている作品よりも、この作家ならこっちの方がいいじゃん!」と発見することもあります。そういう時は、勝手にリストを更新してしまう時もありました。「東西ミステリーベスト100」の座談会でやけに印象に残っているのが、「クロフツは『クロイドン発12時30分』をアンケートに挙げたいけど、あれ、記憶だけだと、何時何分発だったか忘れちゃった、調べるのも面倒だな、うーん、いいか、『樽』で」みたいなテンションで決まっているのではないかという指摘で、当時も爆笑してしまったのですが、大勢からのアンケートに基づく100選ってやはり個々の記憶補正や印象に依りがちなんですよね。そういう意味で水物であるし、絶対ではないんです。

でも、これだけは言いたい。100選を作るのって、そして潰していくのって、すごく楽しいんですよ。

〇石川県立図書館で講演会をさせていただきました!

去る2月16日に、石川県立図書館さんで、トークイベント「このミステリが面白い!~阿津川辰海のおすすめミステリ~」を行わせていただきました。ご来場いただきました皆様、本当にありがとうございます。金沢には大学からの友人がおり、作家の陸秋槎さんからも「ぜひ金沢にいらしてください」とお声がけいただいていたので、念願を果たせて何よりでした。雪景色の兼六園とか、泉鏡花記念館とか、金沢蓄音器館とかたくさん見ましたよ! ハントンライスや地のもの満載の寿司も食べました! がすえびの寿司が美味すぎました。あと五郎島金時のプリン。甘さが優しい。

閑話休題。お薦めのミステリーについて話してほしい、と石川県立図書館の上田敬太郎さんからはお話をいただいていたので、何について話そうかなあと考えていたところ、上田さんから「館内には『このミステリが面白い!』というテーマの書架があるんです」と写真を見せていただいたのです。その写真を見て、驚愕。新庄節美の児童ミステリー〈名探偵チビー〉シリーズが全部揃っていたのです。動物だけの世界を舞台に、ネズミの名探偵、チビーの活躍を描くシリーズで、綺麗なロジックや犯人当ての趣向が凝っているたまらないシリーズなのです。特に『首なし雪だるまの謎』は素晴らしい。シリーズ作のほとんどが古書業界で高騰しており、私も大学生時代に先輩から貸してもらうまで読むことが出来ませんでした。

それが、全部揃っている。写真を拡大するごとに、え、これもある、あれもある、と発見ばかり。石川県立図書館の写真や映像は見たことがあったので、広さは知っていたのですが、まさかこれほどとは、と唖然としたのです。

そこで、話はさっきの「100選」に繋がってきます。昨年、青崎有吾さん、斜線堂有紀さんと紀伊国屋書店新宿本店さんで「偏愛短編ミステリ会議」を行った時、オススメを挙げるにあたって、「その作品が現在流通しておらず、手に取るのが難しい」というのは心苦しいなあと痛感したのでした(挙げた作品は、それでも入手難度をなるべく下げようと頑張りましたけれど……三者三様、我は出ていましたね)。それが心苦しいと感じるなら「100選」なんてもってのほか――と思っていたのですが。

――これだけの蔵書がある図書館なら、「図書館に置いてあります」という前提で話すのはアリなのでは?

のちの苦労を考えれば、まさに悪魔が囁きかけてきた瞬間、といっていいでしょう。「東西ミステリーベスト100」を潰す時などは、私も大学生で、全て買うわけにもいかず、図書館を大いに利用していました。小学校から高校にかけても、読んでも読んでも読み足りないという飢えを満たすために、さらには居場所として、大切だった場所が図書館です。だったらこの「100選」の趣向は、トークイベントの趣向としてはアリだろう、と考えました。

ルールとしては、「国内と海外合わせて100冊、うち10冊は絶対に評論にする」「別の部門でなら、同じ作家を複数回上げるのも可」「古典に偏らないよう、国内・海外ともに15年分のマイベストを選ぶ」という仕切りで行ってみました。こうしたルールでないと、例えば法月綸太郎の小説と評論を同時に挙げることが出来なくなってしまいます。さらに、図書館にある本を優先するため、たとえば、法月綸太郎でAとB、いずれかの小説を挙げたい時、Aは図書館にあり、Bはない、という場合には、Aを優先する処理を施しています。それでもなお、「芦辺拓は絶対にこれだ!」と我を押し通した箇所も多々あります。そうした作品が、100作品中9作品あり、それらはトークイベント時点では所蔵がありませんでしたが、イベント当日にその場で寄贈して帰ってきました(芦辺拓『紅楼夢の殺人』/西澤保彦『念力密室!』/霧舎巧『名探偵はもういない』/鮎川哲也『戌神はなにを見たか』/トレヴェニアン『夢果つる街』/ドン・ウィンズロウ『仏陀の鏡への道』/ジャック・カーリイ『ブラッド・ブラザー』/アリステア・マクリーン『原子力潜水艦ドルフィン』(『北極基地 潜航作戦』の別題)/サラ・ウォーターズ『エアーズ家の没落』の9作品。ウォーターズは上下巻なので、全10冊になります)。本の状態がまちまちなので、受けて貰えたかどうかは分かりませんが、これで少なくとも、石川県立図書館において、「100選」は完全体となったわけです。

さて、前置きが長くなりました。以下では、100選に選んだ作品をリストに挙げ、それぞれに短文でコメント言及をしていこうと思います。この原稿では、作品に全て言及していますが、イベントでは数作品について分厚く語る方式をとりました。それぞれにそれぞれの形がある、ということで、イベントに参加していただいた方も、諸般の事情で出来なかった方も、どちらも楽しんでいただければという回です。なお、出版社名については、複数の版元から出ている場合などがあるため、全て割愛します。

それでは第100回、いきましょう。

〇偏愛新本格ミステリー10選

1、綾辻行人『霧越邸殺人事件』

幻想と本格の美しきマリアージュ。もちろん『迷路館の殺人』だっていい、『暗黒館の殺人』だっていい、中学生の原体験として『Another』も輝かしい。しかし、『霧越邸』の幻想と本格の浪漫の前に、私は屈する。

2、有栖川有栖『女王国の城』

「読者への挑戦状」に本気で挑んだからこそ美しさに惚れこんだ本作を。学生時代、不遜にもサイン会で本人に「挑んで、解けたんです」と伝えたところ、「解けるように作っていますから」と微笑んでくれた顔が忘れられません。

3、法月綸太郎『誰彼』

中学生の頃、ノートに全ての推理と手掛かりを書き出して熱中した一冊。その原体験を捨てられないので、どうしても『誰彼』を挙げたくなってしまいます。短編集なら『法月綸太郎の新冒険』。

4、歌野晶午『安達ヶ原の鬼密室』

或るリフレインが気持ちよく、偏愛している一冊です。『ジェシカの駆け抜けた七年間について』と『女王様は私』も偏愛しているのですが、『安達ヶ原』の過剰さがやはり好きです。

5、我孫子武丸『探偵映画』

映画撮影現場ならではの理屈で繰り広げられる「〇〇合戦」の趣向が大好きで(推理合戦、ではない)、出会うだけで嬉しくなってしまいます。クリスチアナ・ブランドの某作とか、夕木春央の某作とかね。

6、麻耶雄嵩『螢』

本当にどれを挙げればいいか死ぬほど悩んだけれどだってこれが画期的発明なんだもの! 一息に言ってしまいましたが麻耶作品は本当に毎回どれを挙げればいいか分からない……。

7、芦辺拓『紅楼夢の殺人』

作者ならではの本格の美学が古代中国の世界観で炸裂した一作です。探偵小説の美と古典文学の美が一閃して交わる。大好き。

8、西澤保彦『念力密室!』

密室は念力で創られた。でも、それはなぜ? この謎と解答のバリエーションを五つも用意した驚愕の作品。衝撃度では『実況中死』、過剰さでは『解体諸因』とも迷った。

9、島田荘司『ネジ式ザゼツキー』

童話を合理的に解体する力技が凄い。作者の得意技がこれ以上ない形で出た作品なので挙げました。タンジール蜜柑の謎解きはね、これぞ浪漫ってもんじゃないですか!

10、霧舎巧『名探偵はもういない』

我らが「名探偵」に限りない敬意を払って書かれた、輝かしき本格推理の結晶。『名探偵はどこにいる』もマストです。あの日高校の図書室の司書さんにオススメされていなかったなら、出会えていなかったかもしれません。

ここに殊能将之や柄刀一を挙げきれずにもはや痛恨――なのですが、10という縛りがもうキツすぎましたね。これからもキツい状況は続きます。

〇古典/昭和ミステリー10選

11、泡坂妻夫『妖女のねむり』

転生をテーマにしたロマンチックなミステリーで、逆説の仕掛けに著者らしさがあります。〈亜愛一郎〉シリーズや『花嫁のさけび』も捨てがたい。

12、高木彬光『誘拐』

犯人を「彼」と記述して、彼が誘拐計画を練るために裁判の傍聴をするパートから始める、という挑戦的構成の作品。単純に偏愛作を挙げるなら『黒白の囮』でしょうか。

13、多岐川恭『落ちる/黒い木の葉』

ちくま文庫から復刊されたもの。濃密な文体とクールで皮肉めいた語り口が素晴らしい短編「落ちる」を始め、著者の魅力を知るのにうってつけの一冊。叙情的でトリックも優れた「みかん山」が特に好き。

14、夏樹静子『第三の女』

パリ郊外で出会った一組の男女が交換殺人を目論む。男の方は冗談だと思ったが、男の挙げた標的が本当に死に、次は自分の番に――サプライズ・エンディングが鮮烈な逸品。

15、陳舜臣『方壺園』

これも13と同じく、ちくま文庫のナイス復刊枠。古代中国の典雅な雰囲気にトリックが冴える表題作や「九雷渓」が鮮やかです。一種凄絶な傑作「紅蓮亭の狂女」収録も嬉しい。長編なら『炎に絵を』を大いにオススメします。

16、鮎川哲也『戌神はなにを見たか』

Aクラスの長編からこれを。被害者の胃の中に残っていた未消化の瓦煎餅から地道な捜査を積み重ね、犯人を割り出していく手つきが良い。短めの長編なら『準急ながら』を。

17、松本清張『黒い画集』

最も長い中編「遭難」は、山を登る歩みと犯罪の構図が明らかになっていく過程が重ね合わされた、清張でもベスト級の心理小説。「紐」なども良いトリックです。

18、都筑道夫『からくり砂絵/あやかし砂絵』

これは光文社時代小説文庫の合本版として挙げました。合本版の第二巻。中でも、古典落語を題材に取った作品を多く収めた『からくり砂絵』が偏愛。「粗忽長屋」「らくだの馬」など大好き。

19、狩久『狩久探偵小説選』

完全に趣味で挙げましたが、犯人が密室に閉じ込められている「逆密室」状況を描いた「虎よ、虎よ、爛爛と」や、「呼ぶと逃げる犬」など、逆説に充ちた作品世界が大好物です。

20、鷲尾三郎『鷲尾三郎名作選』

豪快で見事なトリックを数々ものしている鬼才のおいしいところがまとまっています。「魔」シリーズからは小島での殺人を描く「風魔」を、あとは「文殊の罠」も◎。

江戸川乱歩や横溝正史はベタなので外してしまいましたが、それもまた悩ましい選択でした。18も『あやかし砂絵』の出来が、それまでと比するとやや落ちるので悩みました。合本版の第一巻『血みどろ砂絵/くらやみ砂絵』には、究極のダイイングメッセージものというべき「地口行燈」など、鋭い作品が色々あるので、そちらもぜひ。

〇私が愛する犯罪小説/ハードボイルド10選

21、宮部みゆき『理由』

宮部作品で最も再読した回数が多いのがこの作品です。オープニングから結末に至るまで、間然するところのない犯罪小説で、ジム・トンプスンからの引用が完璧です。

22、東野圭吾『鳥人計画』

倒叙、という言葉を初めて知ったのは中学生で読んだこの小説でした。スキー選手の世界そのものが面白いし、「密告者当て」という趣向も素晴らしいです。

23、伊坂幸太郎『ラッシュライフ』

犯罪小説、の枠で挙げたのは泥棒の黒澤が出てくるため。この小説を読み終えた後、ノートに「あるもの」を必死にまとめたことが、ミステリーの原体験になっています。「歩くバラバラ死体」という島田荘司はだしの奇想的アイディアもすごい。

24、若竹七海『依頼人は死んだ』

〈女探偵・葉村晶〉シリーズは全て私立探偵小説の名作といっても過言ではありませんが、だからこそ第一作品集のこちらを推します。連作の企みにも作者の個性が光ります。作品単位では『スクランブル』も偏愛です。

25、馳星周『ブルー・ローズ』

甘美で痛々しく胸を切り裂くような犯罪小説であり、馳星周が得意とするノワールですが、これは私立探偵小説として語られることに意味があります。黒い輝きを放つ傑作。

26、大沢在昌『氷の森』

私立探偵が行く先々でどんどん死が広がっていき、最後に六本木を支配する男との対決が待ち構えているという私立探偵小説で、痺れるような文体も見事。新宿鮫は『屍蘭』『氷舞』推し。

27、逢坂剛『燃える地の果てに』

スペインの村に核を搭載した飛行機が墜落――という謀略小説のプロットに、ギター青年の冒険譚など逢坂剛のエッセンスが過不足なく載っている。特に本格好きに勧めたい逸品でもあります。

28、道尾秀介『ラットマン』

過去と現在を往還しながら錯誤の構図が次々明らかになる、まさに道尾秀介の味が全開の一作。「ラットマン」の絵は道尾作品の神髄とイコールです。『シャドウ』『骸の爪』も好きです。

29、結城昌治『日本ハードボイルド全集5 幻の殺意/夜が暗いように』

殺人犯として逮捕された息子の無実を信じる平凡な会社員。一人きりの哀しい旅路が導く真実が泣かせる。短編集部分も粒よりで、「すべてを賭けて」は企みに満ちた傑作。

30、髙村薫『照柿』

この人を抜きにして日本の犯罪小説は語れない。合田雄一郎が警察官の倫理を超えて自分の欲望に呑まれていき、旧友と衝突するのが何より見どころですが、工場での缶詰づくりの描写が丁寧なことがやけに印象に残ります。

ほら、もうこのカテゴリが無茶しているでしょう(笑)。とはいえ、こうでもしないと、中学の頃から好きな作家たちの話が出来なかったのです。

〇ここ15年のオススメ(国内編)

ここでは、作品の後にカッコで発表年を書いておきます。2020年以降は、この連載を開始しているので、挙げたことのある作品が多くなりますが、ご愛敬ということで。

31、七河迦南『アルバトロスは羽ばたかない』(2010)

児童養護施設を舞台にしたシリーズの第二弾で、シリーズとしても思わぬツイストを盛り込みつつ、鮮やかすぎる反転劇で一読忘れがたい印象を残す傑作。『本格ミステリベスト10』の「クォータリー・ベスト」企画で、ここ25年のベストに選出しました。

32、月村了衛『機龍警察 自爆条項』(2011)

もはや日本の冒険小説の現在を語るにおいて外せない立場になった名匠。軍用有人兵器・ドラグーンが存在する世界での冒険小説で、シリーズを追うごとに最高傑作を更新しているが、ライザ・ラードナーの過去が明かされるアイルランド編のこちらを推薦。

33、長沢樹『夏服パースペクティヴ』(2012)

ドキュメンタリー撮影を行う生徒たちの間で繰り広げられる殺人劇を描いた青春ミステリーで、手数の多さと本格推理としての切れ味で『消失グラデーション』を凌駕しています。これもまさに偏愛作です。

34、青崎有吾『水族館の殺人』(2013)

言わずと知れた〈裏染天馬〉シリーズの第二作。消去法を前面に押し出した、スマートでリズムの良い推理の連打に酔いしれます。『アンデッドガール・マーダーファルス3』も挙げたかったところ。

35、北山猛邦『オルゴーリェンヌ』(2014)

〈少年検閲官〉シリーズの第二作で、作者ならではの物理トリックの物量とアイディア、そしてディストピア世界での悲劇的な色彩が一体となって融けあった傑作です。折に触れて読み返したい。他の偏愛作は『『ギロチン城』殺人事件』。

36、倉知淳『片桐大三郎とXYZの悲劇』(2015)

エラリー・クイーンの〈ドルリー・レーン四部作〉に真っ向からオマージュを捧げた四つの中編を収めている。倉知淳らしい語りに語りを重ねる独特の推理のスタイルと、クイーンの趣向が交錯する一冊です。とはいえ、四部作読了済推奨なのでハードルは高い。

37、宮部みゆき『希望荘』(2016)

私立探偵小説として――というだけでなく、謎解き小説としても年間ベスト級の一冊です。もうここから読んでもいい。35年前の殺人事件を追う表題作はもちろん、3.11の傷を杉村が見つめることになる「二重身」は必読の一編です。

38、伊坂幸太郎『ホワイトラビット』(2017)

またしても泥棒、黒澤が登場する作品を選んでしまいましたが、2017年のベストはやはりこれにしたいので仕方がありません。騙し絵(トロンプ・ルイユ)をフェアに書かせたら今この人の右に出る者はいません。

39、霞流一『パズラクション』(2018)

霞流一の名をここで挙げることが出来、ほっと一安心。「謀り屋」と「殺し屋」の歪な探偵コンビを描いた本作は、霞本格らしい歪んだ構図を持った作品ですが、バカトリックの連打やロジックの粋など、霞の新傑作にふさわしい密度を備えています。

40、呉勝浩『スワン』(2019)

ショッピングモールでの無差別殺傷事件を描いた作品で、生存者5名のディスカッションから、思いもよらぬ証言や真実が飛び出してくるところがスリリング。この年に過去に刊行された呉作品をまとめて読み、今まで読み逃していた不明を恥じました。

41、辻真先『たかが殺人じゃないか 昭和24年の推理小説』(2020)

辻真先の新傑作というべき出来栄えなので、年間ベスト作品ですが、あえて挙げることにしました。瑞々しい青春/恋愛描写や、時代風俗の描写もさることながら、撮影現場で行われた一種強烈なバカトリックが忘れ難い印象を残します。

42、佐藤究『テスカトリポカ』(2021)

新時代の暗黒小説(ノワール)として刊行当時喝采してしまった作品です。麻薬戦争、臓器ビジネスと日本で生きる少年の物語に、古代アステカの影がちらつくという見せ方も魅力的。ドン・ウィンズロウが20年代に『ザ・カルテル』を書いたらこうなったかも。

43、詠坂雄二『5A73』(2022)

幽霊文字に着目し、その文字の解釈を重ねていくことで一編の小説を作ってしまう、この作者らしいひねくれた作品です。しかし、本来なら消えてしまう声を拾い上げるところが愛おしい。作者の作品では『遠海事件』『人ノ町』を偏愛。

44、恩田陸『鈍色幻視行/夜果つるところ』(2023)

過去に撮影され、中断した映画「夜果つるところ」について、船上で取材する過程を描くサスペンス『鈍色幻視行』と、原作となった小説『夜果つるところ』。二作は互いに補完し合う関係にあるので、併読をオススメします。

45、米澤穂信『冬期限定ボンボンショコラ事件』(2024)

〈小市民〉シリーズの長編完結作。期待が膨らみまくっていましたが、とある作家を思わせる趣向が好みにどんぴしゃりで、24年のベストを考える時に外せませんでした。恋愛小説的くすぐりまで作者の手の内だったことが本当に恐ろしい。

〇海外古典ミステリー10選

46、エラリー・クイーン『フランス白粉の謎』

ロジックの名匠、論理の神からはこの一冊を選びました。一つ一つの推理がADV(アドベンチャーゲーム)のように展開し、チェックシートを持った状態でアリバイ証言を聞く――という、推理にこだわった構造が好み。『ギリシア棺』『エジプト十字架』『災厄の町』と悩んだ。

47、アガサ・クリスティー『白昼の悪魔』

クリスティーはどれを挙げるか悩みましたが、超有名どころを除くと、これが一番凄みを感じやすい作品ではないかと。地中海のバカンス先で事件に巻き込まれ、ポアロが解決に乗り出す話ですが、伏線の量が半端じゃない。

48、カーター・ディクスン『貴婦人として死す』

不可能犯罪の巨匠らしく、「足跡のない殺人」が描かれる作品で、そちらのトリックも見どころですが、この一作を読めば、カーの本当の魅力がフーダニットであることに気付くはずです。

49、G・K・チェスタトン『ブラウン神父の不信』

チェスタトンは、意外と第三短編集の『不信』が分かりやすく不可能犯罪短編集なので、『童心』にピンとこないならこちらがオススメ。「ムーン・クレサントの奇跡」の思わず笑っちゃうトリックや、「ギデオン・ワイズの亡霊」の企みが特に好きです。

50、ドロシー・L・セイヤーズ『死体をどうぞ』

目を離したすきに死体が消えちゃった、という、コメディータッチの事件の演出が心地よい一編です。反転を繰り返す真相が、ある事実の提示で気持ちよく着地するのもいい。

51、エリザベス・フェラーズ『猿来たりなば』

「なぜ、猿を殺す必要があったのか?」このホワイダニットに推理小説の神髄が宿るユーモアミステリー。探偵/助手の関係性もひねくれていてユニーク。

52、F・W・クロフツ『二つの密室』

私がクロフツの魅力に開眼した一冊なので思い出補正がかかっているかもしれませんが、ガスの栓を丹念に調べながら、密室の解法潰しをしていく過程が好ましいのです。

53、クリスチアナ・ブランド『自宅にて急逝』

親族たちが総出で推理合戦を繰り広げる、ブランドらしい高密度のプレゼンテーションが魅力ですが、なんといっても結末に痺れる。カッコいい。あまりにカッコ良すぎる。

54、パトリック・クェンティン『俳優パズル』

演劇プロデューサー、ピーター・ダルースの冒険と受難を描く〈パズル〉シリーズの第二作。演劇界を舞台にしたドロドロの人間関係とドタバタ劇の中から、思わぬ形で現れる真相の意外性がピカイチ。単発作なら『わが子は殺人者』が出色です。

55、マックス・アフォード『百年祭の殺人』

オーストラリアの推理作家による1936年の作品で、複数の密室殺人事件から意外な犯人を割り出します。クレイトン・ロースンを思わせる部分もあって好みの一作です。

海外古典もパンパンですね(無茶をしている、という意味で)。本来なら55を外してアントニイ・バークリーの『最上階の殺人』を入れるべきなのですが、解説を書いているのでちょっと遠慮してしまった……他の作品なら『試行錯誤』(『トライアル&エラー』改題)かなあ。ただまあ、マックス・アフォードってなんだか忘れがたい作家で、こういう場で挙げておきたかったんですよね。

〇冒険小説/警察小説/ハードボイルド/現代の本格ミステリー10作

56、トレヴェニアン『夢果つる街』

「吹き溜まりの街」ザ・メインを舞台に繰り広げられる歪んだ推理劇。一種の強権政治をしく警察官のダークな描写もさることながら、犯人を隠すアイディアが素晴らしい。

57、アリステア・マクリーン『北極基地/潜航作戦』(別題『原子力潜水艦ドルフィン』)

潜水艦という密閉空間で繰り広げられる犯人探しの興味が、謀略/冒険の要素と見事に絡み合っていて、マクリーンのベストといえる一冊。『荒鷲の要塞』と入れ替え可能。

58、ジョン・ル・カレ『ティンカー、テイラー、ソルジャー、スパイ』

スパイ小説の名手の外せない神品。スマイリーが過去に仕事を共にしたスパイたちに会いに行き、「ネズミ」を炙り出そうとする作品で、三部作の第一作。第三作『スマイリーと仲間たち』でエモさとスパイ小説の興奮の最高到達点に達する。

59、ヘニング・マンケル『背後の足音』

現代警察小説の最高峰〈ヴァランダー〉シリーズの一作。若者たちが姿を消した、という地味な発端とは裏腹に、中盤から発露する「真犯人」の悪意の渕は凄まじい。

60、ヒラリー・ウォー『この町の誰かが』

クロックフォードという平凡な街に住む人々をドキュメンタリータッチで描くインタビュー小説。この何気ない人々の中に、ひとりの少女を無惨に殺した奴がいる。スリリングで、輝かしい警察小説の最高傑作。

61、ダシール・ハメット『血の収穫』

鉱山の街、ポイズンヴィルが崩壊していく血を血で洗う抗争を私立探偵の目から描く暗黒小説/ハードボイルドでありながら、実は優れた推理小説でもある。私は、ソリッドで痺れるハメットのハードボイルドが好きだ。

62、ローレンス・ブロック『八百万の死にざま』

アル中探偵、マット・スカダーシリーズの成功を決定づけた傑作。殺されたコールガールの死を必死で調べるスカダーの調査行。自分の傷を見つめることは、こんなにも難しい。

63、ドン・ウィンズロウ『仏陀の鏡への道』

文化大革命直後の香港と大陸で、探偵ニール・ケアリーは悲しい旅路を歩く。「決まり金玉」という下品極まりないセリフで号泣しちまう小説なんて、後にも先にもこれだけです。

64、コリン・デクスター『ニコラス・クインの静かな世界』

難聴をわずらう男ニコラス・クインが毒殺された。〈モース主任警部〉シリーズ第三弾で、『キドリントンから消えた娘』よりも作者の個性がハッキリ出ている。

65、P・D・ジェイムズ『黒い塔』

アダム・ダルグリッシュ警視が療養を兼ねて訪れた海岸地方で、療養センター内の事件に巻き込まれる。生きるための闘争を描いたラスト100ページほどが傑作です。

56や65に趣味が出過ぎている。カテゴリも正直めちゃくちゃですが、ミステリーには謎解き以外にも多くのサブジャンルが根強くあるので、横断的に名作を挙げておきたかったんですよねえ。

〇海外ミステリーに親しむための短編集10冊

66、トマス・フラナガン『アデスタを吹く冷たい風』

軍事政権が支配する架空国家を舞台にした四つの短編が素晴らしい。特に不可能としか思えない密輸事件を描いた表題作が見事。他の三編のうち、15世紀の北イタリアを舞台にした歴史ミステリー「玉を懐いて罪あり」は後世への影響度も高く必読の一作。

67、ジェイムズ・ヤッフェ『ママは何でも知っている』

「安楽椅子探偵」の純粋な結晶で、ママの鮮やかな推理が小気味よく、美しい。事件の要約、美味しい料理、探偵役の奇妙な質問、どれをとってもスタンダード。「ママの春」「ママは憶えている」のような異色編も嬉しい。

68、ジャック・リッチー『クライム・マシン』

「クライム・マシン」「エミリーがいない」「ルーレット必勝法」など指折りの傑作を数多く集めた作品集。実はリッチー作品ならどれを挙げても満足度は高い。

69、パーシヴァル・ワイルド『悪党どものお楽しみ』

ギャンブルもの特集でも挙げた傑作ギャンブル短編集。「火の柱」や「良心の問題」など、敵のイカサマを見抜いてその裏をとれ、という謎解きがスリリング。文庫版には「堕天使の冒険」を収録。

70、ジェイムズ・パウエル『道化の町』

すべての人間が道化師として生きる町で起きた殺人事件を描く表題作が大傑作。他にも、モールス信号を利用して犬と会話する、であるとか、ジャックと豆の木の後日譚であるとか、ファンタジックな世界観ならではの魅力にあふれた傑作集。

71、アガサ・クリスティー『謎のクィン氏』

クィンはあくまで媒介するものであり、彼と話す人が勝手に真相に気付く――という、探偵小説の構図を裏返した妙な連作もの。その中には、単独でミステリーとしての傑作である「空のしるし」などもあって、かつ結末の「道化師の小径」が大傑作です。

72、エドマンド・クリスピン『列車に御用心』

古典ミステリー枠で『お楽しみの埋葬』を挙げるか迷いましたが、今なら『列車に御用心』も大いにオススメ。「ペンキ缶」や「喪には黒」など、スマートで切れ味鋭い謎解きミステリーが目白押しです。

73、ロバート・ロプレスティ『日曜の午後はミステリ作家とお茶を』

ミステリー作家、シャンクスを主人公とした小気味の良い連作ミステリーで、ユーモラスで魅力的な語り口と、行く先々で巻き込まれるトラブルの数々にニヤリ。「シャンクス、強盗にあう」や「シャンクス、タクシーに乗る」など実に小気味よい。

74、ジャック・ヴァンス『宇宙探偵マグナス・リドルフ』

事件と宇宙の謎に首を突っ込み、むしろその傷を広げていくようなドタバタ劇がツボ。マグナス・リドルフは事態を収束させるどころか、惑星一つ破壊してしまうような奴なのです。「ユダのサーディン」「とどめの一撃」などが特に好き。

75、エラリー・クイーン『ナポレオンの剃刀の冒険』

クイーンラジオドラマは初心者に超お薦め。①持ち味のロジックをコンパクトに味わえる。②中後期クイーンのキャラの愉しさも味わえる。③ラジオドラマなので極限まで登場人物が絞られている。特に第一集の本書は「呪われた洞窟の冒険」「殺された蛾の冒険」などスマートで切れ味鋭い作品がたっぷり。第二集『死せる案山子の冒険』もどうぞ。

短編集は、翻訳ミステリーに慣れていない初心者の頃に進んで読み漁ったので、やっぱり短編集の項は設けたかったのです(海外ミステリーの新刊には短編集の企画が少ないため、2018年に『日曜の午後にミステリ作家とお茶を』が出た時は大喜びしたものです)。本来ならアヴラム・ディヴィッドスン『どんがらがん』とT・S・ストリブリング『カリブ諸島の手がかり』も挙げたいところでしたが断念。短編集については、国内編も本当は作りたかったですがね……。